Um die heutige Welt zu verstehen, hilft einerseits eine längere und intensivere Beschäftigung mit Persönlichkeitsentwicklung, auf der anderen Seite ein Verständnis von historischen Ereignissen. Warum passierten gewisse – auch schlimme – Ereignisse, warum reagierten die Menschen auf eine bestimmte Art und Weise und was können wir daraus für die heutige Zeit mitnehmen und anwenden?

Die folgende chronologische Übersicht „Historie und Gesellschaft“ von historischen Ereignissen enthält oft Verlinkungen zu Unterseiten für vertiefende Inhalte. Die nachfolgenden Ausführungen inklusive der Unterseiten sind von mir sorgfältig recherchiert, dennoch nicht vollständig. Natürlich fließen an der einen oder anderen Stelle auch subjektive Ansichten von mir ein, aber letztendlich betrachte ich stets verschiedene Perspektiven und Standpunkte.

Der Grundsatz: Der Sieger schreibt stets die Geschichte, gilt auch hier und findet sich in unseren Geschichtsbüchern und auch weitgehend bei Wikipedia. Allerdings habe ich an der einen und anderen Stelle auch alternative Szenarien mit aufgeführt, wie einige historische Abläufe tatsächlich stattgefunden haben könnten.

Kurz-Zusammenfassung von Historie und Gesellschaft

(von der Podcast-Playlist Natur und Gesellschaft auf dem Kanal KI & Kapital)

Die meisten historischen Bilder auf dieser Seite wurden mit KI erstellt und sind keine authentischen Abbildungen, sondern Symbolbilder. Sie sind jeweils am Wasserzeichen, z.B. bei Grok (XAI) zu erkennen. Einige der Verlinkungen können Affiliate-Links enthalten. Dadurch entstehen Nutzern weder überdurchschnittliche Preise noch andere Nachteile.

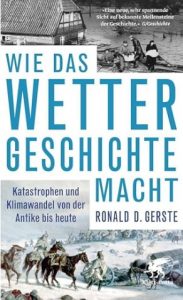

Auf der Seite Außergewöhnliche und extreme Wetterereignisse in Mitteleuropa über die letzten 2000 Jahre ist nicht nur eine chronologische Übersicht über die heißesten Sommer, verheerendsten Fluten und strengsten Winter der letzten zwei Jahrtausende verfügbar. Sondern zusätzlich sind einige der markantesten historischen Ereignisse in Europa der letzten 2000 Jahre mit aufgeführt, bei denen das Wetter oder die Witterungsbedingungen zwar nicht unbedingt extrem waren, aber einen maßgeblichen Einfluss auf den weiteren historischen Verlauf hatten.

Wichtige historische Ereignisse der letzten 2500 Jahre: Eine Zeitreise

Historie und Gesellschaft: Die Antike in Mitteleuropa (500 v. Chr. – 476 n. Chr.)

Die Antike in Mitteleuropa, eine Epoche, die sich grob von 500 v. Chr. bis 476 n. Chr. erstreckt, war eine Zeit tiefgreifender kultureller, gesellschaftlicher und politischer Umwälzungen. Diese Periode wird oft mit den Hochkulturen Griechenlands und Roms in Verbindung gebracht, doch in Mitteleuropa prägte eine dynamische Mischung aus einheimischen Stämmen – insbesondere Kelten und Germanen – sowie die expandierende römische Zivilisation die Region. Die Wechselwirkungen zwischen diesen Gruppen führten zu einer komplexen kulturellen Landschaft, die von Kooperation, Konflikt und kulturellem Austausch geprägt war. Dieser Text blickt auf die charakteristischen Merkmale dieser Epoche, von der keltischen La-Tène-Kultur über die römische Eroberung bis hin zum Übergang in die Völkerwanderungszeit.

Die keltische Vorherrschaft (500 v. Chr. – 1. Jahrhundert v. Chr.)

Zu Beginn der Antike, um 500 v. Chr., dominierte die keltische La-Tène-Kultur weite Teile Mitteleuropas, einschließlich der heutigen Gebiete Deutschlands, Österreichs, der Schweiz und Tschechiens. Die La-Tène-Kultur, benannt nach einer Fundstelle am Neuenburgersee in der Schweiz, zeichnete sich durch eine hochentwickelte Metallverarbeitung, kunstvolle Ornamente und eine komplexe Gesellschaftsstruktur aus. Die Kelten lebten in befestigten Siedlungen, sogenannten Oppida, wie Manching in Bayern oder Heuneburg in Baden-Württemberg. Diese Siedlungen waren oft Handels- und Verwaltungszentren, die eine proto-urbane Struktur aufwiesen. Die keltische Gesellschaft war hierarchisch organisiert. An der Spitze standen eine Kriegeraristokratie und die Druiden, die als religiöse, politische und intellektuelle Führer fungierten.

Die Kelten waren nicht nur Krieger, sondern auch geschickte Händler. Sie unterhielten weitreichende Handelsnetzwerke mit den Mittelmeervölkern, insbesondere den Etruskern, Griechen und später den Römern. Archäologische Funde, wie griechische Keramik, etruskische Bronzen oder Weinamphoren, belegen den Import von Luxusgütern, während die Kelten Rohstoffe wie Zinn, Bernstein und Salz exportierten. Der Bernsteinhandel, der Mitteleuropa mit der Ostsee und dem Mittelmeer verband, war besonders bedeutend. Die keltische Religion war polytheistisch, mit einer Vielzahl von Göttern, die oft mit Naturphänomenen verbunden waren.

Heilige Plätze, wie Quellen oder Haine, spielten eine zentrale Rolle im religiösen Leben. Die Druiden waren nicht nur Priester, sondern auch Hüter von Wissen, das mündlich überliefert wurde, da die Kelten keine Schriftsprache in größerem Umfang nutzten. Ihre Kunst, geprägt von spiralförmigen Mustern und stilisierten Tierdarstellungen, zeigt eine hohe künstlerische Raffinesse, wie etwa bei den berühmten Goldschmiedenarbeiten aus Grabfunden.

Der römische Einfluss (1. Jahrhundert v. Chr. – 4. Jahrhundert n. Chr.)

Ab dem 2. Jahrhundert v. Chr. gerieten die keltischen Gemeinschaften unter Druck, sowohl durch innere Konflikte als auch durch die Expansion des Römischen Reiches. Die Eroberung Galliens durch Julius Caesar zwischen 58 und 50 v. Chr. hatte weitreichende Auswirkungen auf Mitteleuropa. Die Römer drangen in Gebiete südlich der Donau und westlich des Rheins vor und etablierten Provinzen wie Raetien (heutiges Süddeutschland und Teile der Schweiz), Noricum (Österreich und Slowenien) und Pannonien (Ungarn und Teile Kroatiens). Der Limes, ein System aus Kastellen, Wachtürmen und Palisaden, wurde entlang des Rheins und der Donau errichtet, um die römische Grenze zu sichern.

Die römische Präsenz brachte tiefgreifende Veränderungen. In den Provinzen entstanden Städte mit römischer Infrastruktur, wie Augusta Vindelicorum (Augsburg), Mogontiacum (Mainz) oder Carnuntum (nahe Wien). Diese Städte verfügten über Foren, Thermen, Aquädukte und Theater, die das römische städtische Leben widerspiegelten. Die Römer führten ihre Sprache, das Lateinische, sowie römische Rechtssysteme und Verwaltungsstrukturen ein. Die Romanisierung war jedoch kein einheitlicher Prozess. Während die Oberschicht in den Provinzen oft römische Lebensweisen übernahm, hielten sich in ländlichen Gebieten einheimische Traditionen, etwa in der Religion oder im Alltagsleben.

Die Römer förderten den Handel, was durch den Bau eines ausgeklügelten Straßennetzes erleichtert wurde. Bernstein, Getreide und Sklaven aus dem Norden flossen in die römischen Märkte, während Wein, Olivenöl und Keramik in die Provinzen gelangten. Die Einführung der römischen Währung, insbesondere des Denars, erleichterte den Handel zusätzlich. Gleichzeitig wurden einheimische Eliten in die römische Verwaltung integriert, was die Loyalität gegenüber Rom stärkte.

Germanische Stämme und die Grenze des Imperiums

Nördlich und östlich des Limes lebten germanische Stämme wie die Cherusker, Markomannen, Chatten und Sueben. Im Gegensatz zu den Kelten waren die Germanen weniger zentralisiert organisiert. Ihre Gesellschaft bestand aus kleinen, oft familienbasierten Gemeinschaften, die von Häuptlingen oder Königen geführt wurden. Landwirtschaft und Viehzucht bildeten die wirtschaftliche Grundlage, ergänzt durch Raubzüge und Handel. Die Germanen waren für ihre kriegerische Kultur bekannt, die in römischen Quellen, wie Tacitus’ „Germania“, ausführlich beschrieben wird.

Ein entscheidender Moment in der Geschichte Mitteleuropas war die Schlacht im Teutoburger Wald im Jahr 9 n. Chr., in der der Cheruskerführer Arminius drei römische Legionen unter Publius Quinctilius Varus vernichtete. Dieser Sieg stoppte die römische Expansion östlich des Rheins und festigte die kulturelle Grenze zwischen dem römischen und germanischen Raum. Dennoch gab es intensive Kontakte. Viele Germanen dienten als Söldner in der römischen Armee, und römische Güter, wie Waffen oder Keramik, fanden ihren Weg in germanische Siedlungen. Die Beziehungen zwischen Römern und Germanen waren ambivalent. Einerseits gab es Konflikte, wie die Markomannenkriege unter Kaiser Marcus Aurelius (161–180 n. Chr.), andererseits Kooperationen, etwa durch Handelsabkommen oder Bündnisse. Die Germanen übernahmen Elemente der römischen Kultur, wie Metallverarbeitungstechniken oder Baustile, blieben jedoch weitgehend unabhängig.

Der Übergang zur Völkerwanderungszeit (4.–5. Jahrhundert n. Chr.)

Im 4. Jahrhundert n. Chr. geriet das Römische Reich unter zunehmenden Druck durch innere Krisen und äußere Bedrohungen. Die Völkerwanderung, ausgelöst durch den Vormarsch der Hunnen aus Zentralasien, führte zu massiven Bevölkerungsbewegungen. Germanische Stämme, wie die Goten, Vandalen und Franken, drangen in die römischen Provinzen ein, während der Limes an der Donau und am Rhein geschwächt wurde. Die Schlacht von Adrianopel 378 n. Chr., in der die Westgoten die römische Armee besiegten, markierte einen Wendepunkt in der Schwächung des Reiches. Die römischen Provinzen in Mitteleuropa verfielen allmählich. Städte wurden verlassen, und die Infrastruktur, wie Straßen oder Aquädukte, zerfiel. Dennoch hinterließen die Römer ein bleibendes Erbe, etwa in der Sprache (lateinische Lehnwörter), im Rechtswesen und in der christlichen Religion, die sich im 4. Jahrhundert durch Kaiser Konstantin verbreitete. Mit dem Fall des Weströmischen Reiches im Jahr 476 n. Chr., als der letzte Kaiser Romulus Augustulus abgesetzt wurde, endete die Antike. Germanische Königreiche, wie das der Franken, traten an die Stelle der römischen Ordnung.

Wie die Germanen über den Rhein kamen und warum es zum Ende des Römischen Reiches beitrug

Der Rheinübergang am 31. Dezember 406 markiert einen Wendepunkt in der Geschichte des Weströmischen Reiches und war Teil der Völkerwanderung. Eine Koalition germanischer und nomadischer Stämme – hauptsächlich Vandalen (unterteilt in Hasdingen und Silingen), Alanen (iranischstämmige Reiter) und Sueben – nutzte den gefrorenen Rhein in einem extrem strengen Winter,, um die römische Grenze (Limes) zu überschreiten. Diese Gruppen, geschätzt auf Zehntausende Krieger plus Zivilisten, wurden durch den Druck der Hunnen aus dem Osten (unter Attila-Vorgängern) nach Westen getrieben und suchten neue Siedlungsgebiete. Der Übergang fand wahrscheinlich bei Mogontiacum (heutiges Mainz) oder in der Nähe statt, wo der Fluss schmaler ist.

Die Römer hatten die Grenze durch den Abzug von Truppen geschwächt: Der magister militum Stilicho hatte Legionen nach Italien verlegt, um Invasionen von Goten (Alarich) und anderen abzuwehren, was Gallien entblößte. Römisch-alliierte Franken versuchten, die Invasoren aufzuhalten, wurden aber besiegt.

Nach der Überquerung plünderten die Stämme Gallien systematisch: Sie zerstörten Städte wie Trier, Metz und Reims, töteten oder versklavten Teile der Bevölkerung und lösten eine Welle der Instabilität aus. Der Kollaps der römischen Verwaltung in Nordgallien führte zu Hungersnöten, Aufständen und dem Verlust von Steuereinnahmen. In Britannien reagierten die Truppen mit Usurpationen: Marcus, Gratian und schließlich Konstantin III. erhoben sich 407 als Gegenkaiser, zogen Truppen ab und schwächten das Reich weiter. Die Invasoren zogen weiter nach Südgallien, überquerten 409 die Pyrenäen und etablierten Reiche in Hispanien (Sueben in Galicien, Vandalen in Baetica) und später Nordafrika (Vandalenreich unter Geiserich).

Dieses Ereignis trug maßgeblich zum Fall des Weströmischen Reiches bei, war aber kein alleiniger Auslöser – das Reich endete offiziell 476 mit der Absetzung von Romulus Augustulus. Es untergrub die Grenzsicherheit, führte zu irreversiblen Verlusten in Gallien und Britannien und verstärkte interne Konflikte wie Usurpationen und Bürgerkriege. Die Römer konnten die Barbaren nicht mehr effektiv bekämpfen, da Ressourcen fehlten; stattdessen integrierten sie einige als Foederati, was den Übergang zu germanischen Nachfolgereichen (wie den Franken oder Visigoten) ebnete. Langfristig markierte es den Beginn des Mittelalters in Westeuropa, mit dem Verlust römischer Zentralmacht und der Entstehung neuer Königreiche.

Zusammenfassung – die Antike

Die Antike in Mitteleuropa war eine Zeit des kulturellen Reichtums und der Konflikte. Die keltische La-Tène-Kultur prägte die Region zunächst durch ihre Kunst, ihren Handel und ihre komplexe Gesellschaft. Die römische Eroberung brachte Urbanisierung, Infrastruktur und neue Lebensweisen, während die germanischen Stämme eine eigenständige Kultur bewahrten. Die Wechselwirkungen zwischen diesen Gruppen – von Handel über Kriege bis hin zur Romanisierung – schufen eine dynamische kulturelle Landschaft. Mit dem Beginn der Völkerwanderung und dem Fall Roms endete diese Epoche, doch ihre Errungenschaften, von römischen Straßen bis hin zu keltischen Kunstwerken, prägten die nachfolgende Geschichte Mitteleuropas nachhaltig.

Antike (500 v. Chr. – 476 n. Chr.)

- 500 v. Chr. – Geburt der Demokratie in Athen

In der antiken Stadt Athen entsteht die erste Demokratie. Bürger beteiligen sich direkt an politischen Entscheidungen, ein Modell, das die westliche Politik bis heute prägt. - 323 v. Chr. – Alexander der Große und sein Weltreich

Alexander der Große erobert weite Teile Asiens, Nordafrikas und Europas. Sein Reich verbreitet die hellenistische Kultur und schafft Verbindungen zwischen Ost und West. - 27 v. Chr. – Beginn des Römischen Reichs

Mit Augustus als erstem Kaiser erreicht Rom seinen Höhepunkt. Das Römische Reich prägt Europa durch Recht, Infrastruktur und Kultur für Jahrhunderte. - 476 n. Chr. – Fall des Weströmischen Reichs

Der Untergang des Weströmischen Reichs markiert das Ende der Antike und den Beginn des Mittelalters in Europa. Barbarische Invasionen verändern die politische Landschaft.

Die Antike begann mit der Schlacht von Marathon (490 v. Chr.), wo Griechen die erste Persische Invasion stoppten, gefolgt von der Verteidigung bei Salamis und Plataea (480-479 v. Chr.). Der Peloponnesische Krieg endete 404 v. Chr. mit dem Sieg Spartas über Athen. Roms Aufstieg wurde durch den Sieg in der Schlacht von Zama (202 v. Chr.) und die Ermordung von Julius Caesar (44 v. Chr.) geprägt. Augustus‘ Herrschaft (27 v. Chr.) markierte den Beginn des Römischen Reiches, das 476 n. Chr. mit dem Fall des Westens endete. Diese Ereignisse hatten tiefgreifende Auswirkungen auf Europas politische und kulturelle Landschaft.

|

Ereignis

|

Datum

|

Ort

|

Bedeutung

|

|---|---|---|---|

|

Schlacht von Marathon

|

490 v. Chr.

|

Griechenland

|

Stoppt Persische Invasion, griechischer Sieg

|

|

Schlacht von Salamis und Plataea

|

480-479 v. Chr.

|

Griechenland

|

Zweite Persische Invasion abgewehrt

|

|

Ende Peloponnesischer Krieg

|

404 v. Chr.

|

Griechenland

|

Sparta besiegt Athen

|

|

Schlacht von Zama

|

202 v. Chr.

|

Tunesien

|

Rom besiegt Karthago, Ende Zweiter Punischer Krieg

|

|

Ermordung von Julius Caesar

|

44 v. Chr.

|

Italien

|

Ende Römische Republik

|

|

Augustus wird Kaiser

|

27 v. Chr.

|

Italien

|

Beginn Römischen Reiches

|

|

9 n. Chr.

|

Germanien/“Deutschland“

|

Römer gaben Pläne zur vollständigen Eroberung Germaniens auf

|

|

|

Fall Weströmisches Reich

|

476 n. Chr.

|

Italien

|

Ende Antike in Europa

|

Historie und Gesellschaft: Das Mittelalter (476 – 1453)

Das frühe Mittelalter in Mitteleuropa

Das frühe Mittelalter, etwa von der Spätantike (ca. 5. Jahrhundert) bis zum Jahr 1000, war eine prägende Epoche für Mitteleuropa, die von tiefgreifenden politischen, sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Veränderungen gezeichnet war. Diese Zeitspanne markiert den Übergang von der römischen Ordnung hin zu neuen Machtstrukturen, die die Grundlage für das spätere Europa bildeten.

Politische Entwicklungen

Das frühe Mittelalter begann mit dem Zerfall des Weströmischen Reiches im Jahr 476. In Mitteleuropa, das Gebiete wie das heutige Deutschland, Österreich, die Schweiz und Teile der Nachbarregionen umfasst, führte dies zu einem Machtvakuum. Germanische Stämme wie die Franken, Alemannen, Bayern und Sachsen füllten diese Lücke. Besonders das Fränkische Reich unter den Merowingern und später den Karolingern entwickelte sich zur dominierenden Macht. Unter Karl dem Großen (768–814) erreichte das Fränkische Reich seinen Höhepunkt, als es weite Teile Mitteleuropas vereinte und 800 mit der Kaiserkrönung in Aachen eine neue politische Ordnung etablierte. Diese Zeit brachte eine erste Form zentralisierter Herrschaft, die jedoch stark von lokalen Eliten und Vasallen abhängig war.

Karl der Große (768–814): Ein Leben für die Einheit Europas

Frühe Jahre und Aufstieg zur Macht

Karl der Große, geboren um 748 in Aachen oder einer anderen fränkischen Stadt, war der Sohn von König Pippin dem Jüngeren und Enkel von Karl Martell. Nach dem Tod seines Vaters 768 wurde das Fränkische Reich zwischen Karl und seinem Bruder Karlmann I. aufgeteilt. Karlmanns Tod 771 machte Karl zum alleinigen Herrscher. Schon früh zeigte er sich als entschlossener militärischer und politischer Führer, der das Reich seines Vaters erheblich erweitern sollte.

Militärische Eroberungen und Reichserweiterung

Karl der Große führte während seiner Herrschaft über 50 Feldzüge, die das Fränkische Reich zum größten Machtgebiet in Europa seit der Römerzeit machten. Zu seinen bedeutendsten Eroberungen zählen die Unterwerfung der Sachsen (772–804), ein langwieriger und brutaler Krieg, der die Christianisierung und Integration der Sachsen in das Reich zum Ziel hatte. Ebenso eroberte er das Langobardenreich in Norditalien (773–774) und weite Teile des heutigen Süddeutschlands, Österreichs und Spaniens. Diese Kriege festigten seine Macht und verbreiteten das Christentum in den eroberten Gebieten.

Krönung zum Kaiser und die Karolinger-Renaissance

Am Weihnachtstag 800 krönte Papst Leo III. Karl in Rom zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Diese Krönung symbolisierte nicht nur die Wiederbelebung des römischen Kaisergedankens, sondern auch die enge Verbindung zwischen Kirche und Staat. Karl förderte die sogenannte Karolinger-Renaissance, eine kulturelle und intellektuelle Blütezeit. Er ließ Schulen gründen, die Bildung reformieren und antike Texte kopieren. Sein Hof in Aachen wurde zum Zentrum von Gelehrten wie Alkuin von York, die das Wissen der Antike bewahrten und weiterentwickelten.

Verwaltung und Reformen

Karl der Große war nicht nur ein Eroberer, sondern auch ein visionärer Verwalter. Er führte umfassende Reformen ein, um sein riesiges Reich zu regieren. Dazu gehörten die Einführung eines einheitlichen Münzsystems, die Stärkung der lokalen Verwaltung durch Grafen und die Einrichtung von Königspfalzen wie Aachen. Seine Kapitularien, schriftliche Gesetzesverordnungen, regelten sowohl weltliche als auch kirchliche Angelegenheiten. Diese Reformen schufen eine stabilere Verwaltung und förderten die Einheit des Reiches.

Auswirkungen auf Mitteleuropa

Die Herrschaft Karls des Großen veränderte Mitteleuropa nachhaltig. Seine Eroberungen schufen ein Reich, das weite Teile des heutigen Deutschlands, Frankreichs, Italiens und der Benelux-Staaten umfasste. Die Christianisierung der Sachsen und anderer Völker stärkte die Stellung der Kirche und legte den Grundstein für die kulturelle Einheit Europas. Die Karolinger-Renaissance bewahrte antikes Wissen und prägte die mittelalterliche Bildung. Seine politischen Strukturen beeinflussten die Entwicklung feudaler Systeme in Europa. Allerdings war das Reich nach seinem Tod 814 in Aachen nicht von Dauer, da es unter seinen Nachfolgern im Vertrag von Verdun (843) aufgeteilt wurde.

Vermächtnis

Karl der Große gilt als „Vater Europas“, da er die Grundlage für die kulturelle und politische Einheit des Kontinents legte. Sein Reich war ein Vorläufer des Heiligen Römischen Reiches, und seine Reformen prägten die europäische Geschichte nachhaltig. Sein Name lebt in Begriffen wie „Karolingerzeit“ und in der Verehrung als Heiliger in der katholischen Kirche weiter. Karls Vision von einem vereinten, christlichen Europa bleibt bis heute ein Meilenstein der Geschichte.

Gesellschaft und Wirtschaft

Die Gesellschaft war stark hierarchisch gegliedert. An der Spitze standen der König und der Adel, gefolgt von freien Bauern, Handwerkern und unfreien Knechten. Die Landwirtschaft bildete die wirtschaftliche Grundlage, wobei die Dreifelderwirtschaft allmählich eingeführt wurde, um die Erträge zu steigern. Fernhandel existierte, war jedoch im Vergleich zur Antike eingeschränkt. Städte schrumpften, da die römische Infrastruktur verfiel, und das Leben spielte sich vor allem in ländlichen Siedlungen und Klöstern ab. Klöster wie St. Gallen oder Fulda wurden zu Zentren des Wissens und der Wirtschaft, da sie nicht nur religiöse, sondern auch administrative und landwirtschaftliche Funktionen übernahmen.

Religion und Kultur

Die Christianisierung war ein zentraler Prozess im frühen Mittelalter. Während die Römerzeit bereits erste christliche Gemeinden in Städten wie Trier hervorgebracht hatte, setzte sich das Christentum nun auch in ländlichen Gebieten durch. Missionare wie Bonifatius spielten eine Schlüsselrolle bei der Bekehrung germanischer Stämme, etwa der Sachsen. Klöster und Kirchen wurden zu Bewahrern antiken Wissens, während die karolingische Renaissance unter Karl dem Großen eine Wiederbelebung von Bildung und Schriftkultur förderte. Die lateinische Schriftsprache dominierte, doch erste Ansätze volkssprachlicher Literatur, wie das Hildebrandslied, entstanden.

Herausforderungen und Konflikte

Das frühe Mittelalter war von Unsicherheiten geprägt. Einfälle der Wikinger, Magyaren und Slawen bedrohten die Stabilität. Gleichzeitig führten interne Machtkämpfe, etwa zwischen den Karolingern und regionalen Fürsten, zu Instabilität. Die feudale Struktur begann sich herauszubilden, wobei Landbesitz und Treueeid die Grundlage für politische Loyalität bildeten. Trotz dieser Herausforderungen legte das frühe Mittelalter die Grundlagen für die mittelalterliche Gesellschaft, indem es politische, religiöse und kulturelle Strukturen schuf, die Europa nachhaltig prägten.

Zusammenfassung – das frühe Mittelalter

Das frühe Mittelalter in Mitteleuropa war eine Zeit des Wandels und der Konsolidierung. Die Verschmelzung römischer, germanischer und christlicher Elemente formte eine neue Identität, die durch das Fränkische Reich und die Christianisierung gestärkt wurde. Trotz wirtschaftlicher und politischer Unsicherheiten entstanden Strukturen, die die Basis für das Hochmittelalter bildeten. Diese Epoche zeigt, wie aus dem Chaos des römischen Niedergangs eine neue Ordnung entstand, die Europa nachhaltig prägte.

Das Hochmittelalter

Das Hochmittelalter in Mitteleuropa (ca. 1000–1250)

Das Hochmittelalter, etwa von 1000 bis 1250, markiert eine dynamische Epoche in der Geschichte Mitteleuropas, die durch tiefgreifende politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Veränderungen geprägt war. Diese Periode wird oft als Zeit des Aufschwungs betrachtet, in der sich die Grundlagen der mittelalterlichen Gesellschaft verdichteten und die Weichen für die weitere Entwicklung Europas gestellt wurden.

Politische Strukturen und das Heilige Römische Reich

Im Zentrum des Hochmittelalters stand das Heilige Römische Reich, das unter den Ottonen und Saliern eine Phase der Konsolidierung erlebte. Die Kaiser, wie Otto I. oder Heinrich III., stärkten ihre Autorität durch eine enge Verbindung von weltlicher und kirchlicher Macht. Die Kaiserkrönung durch den Papst symbolisierte diese sakrale Legitimation. Doch die Epoche war auch von Konflikten geprägt, insbesondere dem Investiturstreit (1075–1122), der die Machtfrage zwischen Kaiser und Papsttum aufwarf. Der Konflikt gipfelte in der Exkommunikation Heinrichs IV. und seinem Gang nach Canossa, was die wachsende Eigenständigkeit der Kirche verdeutlichte. Die nachfolgenden Staufer, wie Friedrich I. Barbarossa, versuchten, die kaiserliche Macht gegenüber den aufstrebenden Territorialfürsten und dem Papsttum zu behaupten, was jedoch zunehmend schwieriger wurde.

Der Gang nach Canossa von König Heinrichs IV.

Im Jahr 1077 unternahm der römisch-deutsche König Heinrich IV. eine der dramatischsten Reisen der mittelalterlichen Geschichte: den Gang nach Canossa. Dieses Ereignis, das in der Burg Canossa in Norditalien stattfand, markiert einen Höhepunkt des Investiturstreits, eines Machtkampfes zwischen weltlicher und kirchlicher Gewalt, und hatte weitreichende Folgen für Mitteleuropa.

Warum musste Heinrich diesen demütigenden Weg antreten und welche Auswirkungen hatte dies auf die Region?

Der Investiturstreit entbrannte zwischen Heinrich IV. und Papst Gregor VII. über die Frage, wer das Recht habe, Bischöfe einzusetzen – der Kaiser oder der Papst. Heinrich, der seine Macht als König sichern wollte, bestand auf seinem traditionellen Recht zur Investitur, während Gregor VII. die geistliche Autorität der Kirche stärken wollte. 1076 eskalierte der Konflikt: Heinrich erklärte den Papst für abgesetzt, woraufhin Gregor ihn mit dem Kirchenbann belegte. Dieser Bann hatte schwerwiegende Konsequenzen: Heinrich wurde aus der kirchlichen Gemeinschaft ausgeschlossen, seine Untertanen waren von ihrer Treuepflicht entbunden, und seine politische Autorität geriet ins Wanken, da viele Fürsten im Reich die Gelegenheit nutzten, gegen ihn zu opponieren. Um seine Macht zu retten, entschied sich Heinrich für einen drastischen Schritt: Er musste den Papst um Vergebung bitten.

Im Januar 1077 machte er sich auf den Weg nach Canossa, wo Gregor VII. sich aufhielt. Die Alpenüberquerung im tiefen Winter war jedoch eine enorme Herausforderung. Das Wetter spielte eine entscheidende Rolle: Harte Winterbedingungen mit Schnee und Eis machten die Reise über die Alpen gefährlich und strapaziös. Historische Berichte beschreiben, wie Heinrich und sein Gefolge unter eisigen Temperaturen und Schneestürmen litten. Diese widrigen Bedingungen verstärkten die Demütigung, da Heinrich nicht nur physisch, sondern auch symbolisch einen harten Weg auf sich nehmen musste, um seine Buße zu demonstrieren. In Canossa angekommen, soll Heinrich drei Tage und Nächte barfuß im Büßergewand vor der Burg im Schnee ausgeharrt haben, bevor Gregor ihn empfing und den Bann löste.

Die Folgen des Gangs nach Canossa waren weitreichend. Kurzfristig konnte Heinrich seine Position als König stabilisieren, da die Aufhebung des Kirchenbanns seine Autorität wiederherstellte. Doch langfristig schwächte das Ereignis die kaiserliche Macht in Mitteleuropa. Der Investiturstreit setzte sich fort und führte zu einer Stärkung der Fürsten im Heiligen Römischen Reich, die ihre Autonomie gegenüber dem Kaiser ausbauten. Die Autorität des Papsttums wuchs, und die Trennung von weltlicher und geistlicher Macht wurde klarer definiert, was die Grundlage für die mittelalterliche Ordnung in Mitteleuropa nachhaltig prägte. Der Gang nach Canossa wurde zum Symbol für die Unterwerfung weltlicher Herrscher unter die Kirche und zeigte, wie eng Politik, Religion und selbst das Wetter im Mittelalter miteinander verknüpft waren.

Der Winter 1076/77 war ein strenger Winter, mehr zum Wetter auf der Seite: Außergewöhnliche Wetterereignisse in Mitteleuropa der letzten 2000 Jahre

Wirtschaftlicher und demografischer Aufschwung

Das Hochmittelalter war eine Zeit des wirtschaftlichen Aufblühens. Durch verbesserte landwirtschaftliche Techniken, wie den Dreifelderwirtschaft und den Einsatz schwerer Pflüge, stieg die Produktivität. Dies führte zu einem Bevölkerungswachstum, das die Grundlage für die Urbanisierung bildete. Städte wie Köln, Mainz oder Regensburg entwickelten sich zu bedeutenden Handels- und Verwaltungszentren. Der Fernhandel florierte, unterstützt durch die Hanse im Norden und Handelswege, die Mitteleuropa mit Italien und dem Orient verbanden. Märkte und Messen wurden zu Knotenpunkten des Austauschs von Waren wie Tuchen, Gewürzen und Metallen.

Die Gesellschaft des Hochmittelalters

Die Gesellschaft des Hochmittelalters war streng hierarchisch organisiert. Der Feudalismus prägte die soziale Ordnung: Adelige und Grundherren kontrollierten das Land, während Bauern, oft in Hörigkeit, die wirtschaftliche Basis bildeten. Rittertum und höfische Kultur gewannen an Bedeutung, was sich in der Literatur, etwa den Minneliedern eines Walther von der Vogelweide, widerspiegelte. Gleichzeitig begann sich ein städtisches Bürgertum herauszubilden, das durch Handel und Handwerk an Einfluss gewann. Die Kirche spielte eine zentrale Rolle, nicht nur spirituell, sondern auch als Bildungs- und Verwaltungsinstitution. Klöster wie Cluny oder Hirsau waren Zentren der Gelehrsamkeit und Reform.

Kulturelle und religiöse Entwicklungen

Kulturell war das Hochmittelalter eine Zeit des Aufbruchs. Die Romantik prägte die Architektur, wie die monumentalen Dome in Speyer oder Worms zeigen. Klöster und Domschulen förderten Bildung und Schriftkultur; lateinische Texte, Chroniken und theologische Werke entstanden. Die Gregorianische Reform stärkte die Unabhängigkeit der Kirche und führte zu einer Intensivierung des religiösen Lebens. Gleichzeitig wuchs der Einfluss der Kreuzzüge, die nicht nur religiöse, sondern auch wirtschaftliche und kulturelle Kontakte zum Orient förderten. In Mitteleuropa begann zudem die Ostsiedlung, bei der deutsche Bauern und Adlige in slawische Gebiete zogen, was die kulturelle und demografische Landschaft nachhaltig veränderte.

Warum die Warmphase im Hochmittelalter Wirtschaft und Wohlstand fürderte

Das Hochmittelalter (ca. 1000–1250 n. Chr.) wird oft mit der Mittelalterlichen Warmzeit (Medieval Warm Period, MWP) assoziiert, einer Phase relativ milder Temperaturen in Europa und anderen Regionen, die etwa 0,5–1 °C über dem langjährigen Mittel lagen. Diese Wärme förderte einen wirtschaftlichen Aufschwung, der sich in höheren Ernteerträgen, Bevölkerungswachstum und territorialer Expansion manifestierte. Im Vergleich zu den kühleren Perioden des Frühmittelalters (ca. 500–1000 n. Chr.) und des Spätmittelalters (ca. 1250–1500 n. Chr.), die von Kältephasen wie der Spätantiken Kleinen Eiszeit und der Kleinen Eiszeit geprägt waren, schuf die Wärme günstigere Bedingungen für Landwirtschaft, Handel und Siedlung.

Die milderen Winter und längeren Vegetationsperioden im Hochmittelalter ermöglichten eine Intensivierung der Ackerwirtschaft. Getreideerträge stiegen, da Frostschäden seltener wurden und neue Gebiete urbar gemacht werden konnten. In England etablierte sich ein prosperierender Weinanbau, der bis zu 300 Meilen nördlicher als heute möglich war, dank frostfreier Frühlinge und warmer Sommer. Dies führte zu Überschüssen, die den Handel ankurbelten: Märkte, Banken und Textilmanufakturen blühten auf, und Städte wuchsen rasant. Die Bevölkerung Europas verdoppelte sich von etwa 35 auf 70 Millionen, unterstützt durch verbesserte Ernährung und geringere Sterblichkeit durch Hungersnöte.

Die Ostsiedlung – die Migration von Bauern aus Mitteleuropa nach Osteuropa – wurde durch fruchtbarere Böden und milderes Klima erleichtert, was neue Ländereien erschloss und den Feudalismus stärkte. Im Kontrast dazu hemmte die Kälte im Frühmittelalter, oft als „Dunkle Jahrhunderte“ bezeichnet, die wirtschaftliche Entwicklung. Häufige Frostperioden und kürzere Wachstumszeiten verursachten Ernteausfälle, Migrationen und gesellschaftliche Instabilität, wie nach dem Fall Roms.

Im Spätmittelalter setzte die Kleine Eiszeit ein, mit kühleren Temperaturen, die zu Missernten, der Großen Hungersnot von 1315–1317 und der Schwarzen Pest beitrugen, was den Wohlstand einbrach und Konflikte wie den Hundertjährigen Krieg verschärfte. Die Wärme des Hochmittelalters bot somit einen „Goldenen Schnitt“ für Prosperität, indem sie Ressourcenvielfalt und Innovationen förderte, während Kältephasen zu Knappheit und Rückschlägen führten. Insgesamt unterstreicht dies, wie Klimaschwankungen gesellschaftliche Fortschritte maßgeblich beeinflussen.

Zusammenfassung – Das Hochmittelalter

Das Hochmittelalter in Mitteleuropa war eine Ära des Übergangs und der Dynamik. Politische Konflikte, wirtschaftliches Wachstum, gesellschaftliche Differenzierung und kulturelle Blüte legten den Grundstein für die weitere Entwicklung Europas. Trotz der Herausforderungen, wie Machtkämpfen oder sozialen Spannungen, war es eine Zeit des Fortschritts, die das mittelalterliche Europa nachhaltig prägte.

Die Bedeutung von Burgen und Schösser im Mittelalter

Der Bau von Burgen und Schlössern in Mittel- und Westeuropa erstreckte sich grob vom 9. bis zum 18. Jahrhundert, mit einer Hochphase im Hoch- und Spätmittelalter (11.–14. Jahrhundert) für Burgen und einer Verschiebung zu Schlössern ab der Renaissance (15.–18. Jahrhundert). Burgen entstanden zunächst als defensive Anlagen aus Holz und Stein, oft auf Hügeln oder strategischen Punkten, während Schlösser später als prächtige Residenzen dienten, die Verteidigung mit Repräsentation verbanden. Diese Entwicklung spiegelt den Wandel von einer kriegerischen zu einer stabileren, höfischen Gesellschaft wider.

Die primären Gründe für ihren Bau waren militärisch und strategisch. Nach dem Zerfall des Frankenreiches im 9. Jahrhundert dienten Burgen dem Schutz vor Invasionen durch Wikinger, Magyaren und Sarazenen. Sie ermöglichten lokalen Herrschern, Territorien zu kontrollieren, Steuern einzutreiben und Truppen zu stationieren. Mit der Feudalisierung wurden Burgen zu Zentren der Lehnsherrschaft. Ab dem 15. Jahrhundert verloren Burgen durch den Einsatz von Schießpulver an militärischer Bedeutung; stattdessen entstanden Schlösser wie Versailles in Frankreich oder Neuschwanstein in Deutschland als Symbole königlicher Macht und kultureller Blüte.

Wirtschaftliche Aspekte spielten eine Rolle: Der Bau förderte Handwerk, Handel und lokale Ökonomien, da Tausende von Arbeitern involviert waren. Gesellschaftlich-soziologische Gründe waren ebenfalls entscheidend. Burgen und Schlösser verkörperten die feudale Hierarchie: Sie unterstrichen die Dominanz des Adels über Bauern und Städte, dienten als Statussymbole und festigten soziale Ungleichheiten. In einer Zeit ohne zentrale Staaten symbolisierten sie Autorität und Legitimität, oft legitimiert durch göttliches Recht. Soziologisch förderten sie die Bildung von Hofgesellschaften, in denen Etikette, Kunst und Politik gepflegt wurden, was zur Entstehung moderner Eliten beitrug. Der Bau spiegelte auch Geschlechterrollen wider – Männer als Krieger, Frauen als Verwalterinnen – und diente der Dynastiebildung durch Heiraten und Allianzen. Insgesamt waren diese Bauten nicht nur funktional, sondern formten die soziale Ordnung Europas, von der Feudalgesellschaft bis zur Absolutismus-Ära.

Das späte Mittelalter in Mitteleuropa

Das späte Mittelalter, etwa von 1250 bis 1500 n. Chr., war eine dynamische und transformative Epoche in Mitteleuropa, geprägt von politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklungen, die die Grundlage für die frühe Neuzeit legten. Diese Zeit war durch ein komplexes Zusammenspiel von Kontinuität und Wandel gekennzeichnet, das die Region nachhaltig prägte.

Politik

Politisch war das späte Mittelalter in Mitteleuropa durch die Zersplitterung des Heiligen Römischen Reiches geprägt. Die Kaiser verloren zunehmend an zentraler Macht, während regionale Fürsten, wie die Habsburger, Wittelsbacher und Luxemburger, ihre Territorien konsolidierten. Die Goldene Bulle von 1356 regelte die Wahl der deutschen Könige durch die Kurfürsten und schuf eine stabile Grundlage für das Reich, doch die politische Fragmentierung blieb bestehen. Städte wie Nürnberg, Augsburg und Köln gewannen an Bedeutung, da sie durch Handel und Handwerk wirtschaftlich aufblühten und politischen Einfluss erlangten. Die Hanse, ein mächtiger Handelsbund, dominierte den Ostseehandel und förderte den Austausch zwischen Mitteleuropa und Nord- sowie Osteuropa.

Wirtschaft

Wirtschaftlich erlebte die Region einen Aufschwung, insbesondere durch den Fernhandel und die Urbanisierung. Die Städte entwickelten sich zu Zentren des Handwerks, des Bankwesens und des Handels. Die Fugger und Welser in Augsburg wurden zu einflussreichen Kaufmannsfamilien, die durch Bergbau und Kreditgeschäfte mit Fürsten und Königen reich wurden. Gleichzeitig war die Landwirtschaft weiterhin die Lebensgrundlage der Mehrheit der Bevölkerung. Die Dreifelderwirtschaft und technologische Innovationen wie der Pflug mit Wendeeisen erhöhten die Erträge, doch Missernten und Krisen, wie die Pestepidemien ab 1347, führten zu massiven Bevölkerungsverlusten und sozialen Spannungen.

Gesellschaft

Gesellschaftlich war das späte Mittelalter von einer starren Ständegesellschaft geprägt, in der Klerus, Adel und Bauern die Hauptgruppen bildeten. Dennoch begannen sich neue soziale Schichten, wie das städtische Bürgertum, herauszubilden. Die Bauern litten oft unter hohen Abgaben und Leibeigenschaft, was in Aufständen wie dem Deutschen Bauernkrieg (1524–1525) kulminierte, der zwar schon in die frühe Neuzeit fällt, aber die sozialen Spannungen des späten Mittelalters widerspiegelt. Die Kirche spielte eine zentrale Rolle im Leben der Menschen, doch Kritik an der Korruption und dem Reichtum des Klerus wuchs, was den Boden für die Reformation bereitete.

Kultur

Kulturell erlebte das späte Mittelalter eine Blütezeit. Die Gotik prägte Architektur und Kunst, mit beeindruckenden Kathedralen wie dem Kölner Dom. Die Scholastik, vertreten durch Denker wie Thomas von Aquin, dominierte die intellektuelle Landschaft, während die ersten Universitäten, wie die in Prag (1348), gegründet wurden. Die Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg um 1450 revolutionierte die Verbreitung von Wissen und legte den Grundstein für die Renaissance. Gleichzeitig lebten volkstümliche Traditionen und Mystik weiter, etwa in den Schriften von Meistern wie Meister Eckhart.

Zusammenfassung spätes Mittelalter

Das späte Mittelalter in Mitteleuropa war somit eine Zeit des Übergangs, in der wirtschaftliche Dynamik, gesellschaftliche Spannungen und kulturelle Innovationen die Region auf die Moderne vorbereiteten. Trotz Krisen wie der Pest und politischer Zersplitterung legten diese Jahrhunderte die Grundlage für die kulturelle und politische Identität Europas.

Zusammenfassung – Das Mittelalter (476 – 1453)

- 800 n. Chr. – Krönung Karls des Großen

Karl der Große wird zum Kaiser des Fränkischen Reichs gekrönt und legt den Grundstein für das Heilige Römische Reich. Sein Reich vereint weite Teile Europas. - 1095–1291 – Die Kreuzzüge

Christliche Europäer ziehen in die Kreuzzüge, um Jerusalem zu erobern. Diese Kriege fördern kulturellen Austausch, aber auch Konflikte zwischen Europa und dem Nahen Osten. - 1347–1351 – Der Schwarze Tod

Die Pest dezimiert Europas Bevölkerung um ein Drittel. Die Pandemie verändert Gesellschaft, Wirtschaft und Religion nachhaltig. - 1453 – Fall Konstantinopels

Die Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen beendet das Byzantinische Reich. Gelehrte fliehen nach Europa und fördern die Renaissance.

Das Mittelalter begann mit der Schlacht von Tours (732), wo Franken die Umayyaden stoppten, und der Krönung Karls des Großen (800) zum Kaiser. Die Normannische Eroberung Englands (1066) und die Kreuzzüge (1095-1291) prägten Europa. Der Schwarze Tod (1347-1351) tötete ein Drittel der Bevölkerung, und der Fall von Konstantinopel (1453) markierte das Ende des Byzantinischen Reiches. Diese Ereignisse hatten tiefgreifende soziale und religiöse Folgen.

|

Ereignis

|

Datum

|

Ort

|

Bedeutung

|

|---|---|---|---|

|

Schlacht von Tours

|

732

|

Frankreich

|

Stoppt islamische Expansion in Europa

|

|

Krönung Karls des Großen

|

800

|

Frankreich, Deutschland

|

Beginn Heiliges Römisches Reich

|

|

Normannische Eroberung Englands

|

1066

|

UK

|

Wilhelm der Eroberer etabliert Normannenherrschaft

|

|

Kreuzzüge

|

1095-1291

|

Europa, Naher Osten

|

Christliche Feldzüge ins Heilige Land

|

|

1347-1351

|

Europa

|

Pest dezimiert Bevölkerung

|

|

|

Fall von Konstantinopel

|

1453

|

Türkei

|

Ende Byzantinisches Reich

|

Der Hundertjährige Krieg

Auch wenn der hundertjährige Krieg nur am Rande von Mitteleuropa stattfand, möchte ich ihn hier mit aufnehmen.

Einleitung zum Hundertjährigen Krieg

Der Hundertjährige Krieg (1337–1453) war ein langwieriger Konflikt zwischen England und Frankreich, der sich über mehr als ein Jahrhundert erstreckte und durch Unterbrechungen geprägt war. Er begann offiziell, als der französische König Philipp VI. das englische Herzogtum Guyenne konfiszierte, und drehte sich um Thronansprüche, territoriale Streitigkeiten und wirtschaftliche Rivalitäten. Der Name „Hundertjähriger Krieg“ wurde erst später von Historikern geprägt und umfasst eine Serie von Kriegen, die letztlich zur Trennung der beiden Reiche und zur Stärkung nationaler Identitäten beitrugen.

Ursachen

Die Wurzeln des Krieges lagen in der komplizierten Beziehung zwischen den beiden Monarchien. Seit der Normanneneroberung 1066 waren englische Könige Vasallen der französischen Krone für ihre kontinentalen Besitzungen, wie Aquitanien (Guyenne). Der Vertrag von Paris 1259 reduzierte diese auf Guyenne, doch Konflikte um Hommage und Grenzen eskalierten. Der Auslöser war der Tod Karls IV. von Frankreich 1328 ohne männlichen Erben: Der englische König Eduard III. erhob Anspruch über seine Mutter Isabella, während Philipp VI. aus dem Haus Valois den Thron bestieg, gestützt auf das salische Recht, das weibliche Erbfolge ausschloss. Hinzu kamen Allianzen wie die Auld Alliance zwischen Frankreich und Schottland, wirtschaftliche Spannungen (z. B. Wollhandel mit Flandern) und diplomatische Krisen, die 1337 zur Kriegserklärung führten.

Verlauf und Hauptphasen

Der Krieg gliederte sich in drei Hauptphasen mit Pausen durch Trübsal wie die Pest (Schwarzer Tod) und finanzielle Erschöpfung:

- Edwardianische Phase (1337–1360): Eduard III. führte Invasionen in Frankreich, mit Siegen bei Sluis (1340, Seeschlacht) und Crécy (1346). Der Schwarze Prinz (Eduard of Woodstock) siegte bei Poitiers (1356) und nahm Johann II. gefangen. Der Frieden von Brétigny (1360) sicherte England große Gebiete.

- Karolingische Phase (1369–1389): Frankreich unter Karl V. eroberte viele Gebiete zurück, dank Taktikern wie Bertrand du Guesclin. Eine Waffenruhe hielt bis 1415.

- Lancastrianische Phase (1415–1453): Heinrich V. erneuerte den Anspruch, siegte bei Azincourt (1415) und schloss den Vertrag von Troyes (1420), der ihn als Erben einsetzte. Nach seinem Tod 1422 führte Jeanne d’Arc 1429 den französischen Widerstand an, beendete die Belagerung von Orléans und ermöglichte Karl VII. die Krönung. Frankreich eroberte Paris (1436), die Normandie (1449–1450) und endgültig Bordeaux nach der Schlacht von Castillon (1453).

Wichtige Schlachten und Personen

Schlüssel-Schlachten demonstrierten militärische Innovationen:

- Crécy (1346): Englischer Sieg durch Langbogenschützen gegen französische Ritter.

- Poitiers (1356): Gefangennahme Johanns II., führte zu hohen Lösegeldern.

- Azincourt (1415): Englischer Triumph trotz Unterzahl, dank Bogenschützen und Schlamm.

- Castillon (1453): Französischer Sieg durch Artillerie, markierte das Ende. Wichtige Figuren:

- England: Eduard III. (Thronanspruch), Heinrich V. (Azincourt), Heinrich VI. (schwacher Regent).

- Frankreich: Philipp VI. (Kriegserklärung), Karl VII. (Wiedererstarkung), Jeanne d’Arc (nationale Heldin, hingerichtet 1431). Andere: Bertrand du Guesclin (französischer Kommandant), John Talbot (englischer General).

Jeanne d’Arc, die mutige Freiheitskämpferin

Jeanne d’Arc, geboren um 1412 in Domrémy als Tochter einfacher Bauern, wuchs in einer von Krieg geprägten Zeit auf. Während des Hundertjährigen Kriegs hatte sie ab etwa 13 Jahren Visionen von Heiligen wie dem Erzengel Michael, die sie aufforderten, Frankreich von der englischen Besatzung zu befreien und den Dauphin Karl VII. zu krönen. Als 17-Jährige überzeugte sie den Dauphin, Truppen zu führen, und trug 1429 entscheidend zur Aufhebung der Belagerung von Orléans bei – ein Wendepunkt, der sie zur „Jungfrau von Orléans“ machte. Sie führte weitere Siege herbei, wurde jedoch 1430 von Burgundern gefangen genommen, an die Engländer verkauft und in Rouen als Hexe und Ketzerin verurteilt.

Während ihrer Gefangenschaft war sie zeitweise an einen Holzklotz angekettet, manchmal in Eisen gelegt, und englische Wachen befanden sich ständig in ihrer Zelle, was Schlafentzug und psychische Belastung verursachte. Es gab einige erfolglose Fluchtversuche und Primärquellen deuten zwar auf Bedrohungen durch Folter und Versuche von Misshandlungen hin, aber es gab wahrscheinlich keine vollendete Vergewaltigung. Dennoch wurde sie am 30. Mai 1431 auf dem Scheiterhaufen hingerichtet. Damals war sie etwa 19 Jahre alt und Berichten zufolge rief sie mehrmals „Jesus!“ während der Hinrichtung. Ihre Asche wurde in die Seine geworfen, um Pilgerstätten zu verhindern, was eine politische Motivation hinter ihrer Hinrichtung bestärkt.

1456 wurde sie rehabilitiert, und 1920 heiliggesprochen. Die Heiligsprechung fiel genau in die Nachkriegszeit, kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs (1914–1918), und war stark von französischem Nationalismus und dem Bedürfnis nach nationaler Erneuerung geprägt. Frankreich hatte immense Verluste erlitten – über 1,3 Millionen Tote und massive Zerstörungen – und suchte nach Symbolen der Resilienz und Einheit. Jeanne d’Arc, die „Jungfrau von Orléans“, verkörperte genau das: Sie hatte im Hundertjährigen Krieg (1337–1453) Frankreich gegen eine ausländische Invasion (die Engländer) verteidigt und galt als Symbol für patriotischen Widerstand und göttlichen Beistand. Mehr dazu in der Geschichte des Christentums.

Während des Krieges selbst spielte Jeanne eine motivierende Rolle: Französische Truppen trugen ihr Bild in die Schlachten, und es gab Berichte über „Erscheinungen“, wie ein deutsches Suchlicht, das als ihr Antlitz interpretiert wurde und die Moral der Soldaten hob. Diese Kriegszeit machte sie zu einer Ikone des französischen Sieges über Deutschland, ähnlich wie nach der Niederlage im Deutsch-Französischen Krieg 1871, wo sie bereits als Symbol gegen „germanische“ Bedrohungen aufgewertet wurde.

Die Kanonisierung durch Papst Benedikt XV. mit der Bulle Divina disponente war somit kein Zufall, sondern ein Akt der Versöhnung und Stärkung. Über 60.000 Menschen nahmen an der Zeremonie in Rom teil, darunter 140 Nachkommen Jeannes und Würdenträger wie Gabriel Hanotaux und Kardinal Rafael Merry del Val. Der ehemalige französische Präsident Raymond Poincaré kommentierte in der Zeitung Le Matin am 18. Mai 1920, dass dies Frankreich und England in ihrer Erinnerung vereinte – ein wichtiger Schritt zur internationalen Versöhnung nach dem Krieg.

Ihre Bedeutung ist immens: Als Symbol des französischen Nationalismus inspirierte sie den Widerstand und stärkte die Monarchie. Heute gilt sie als Ikone des Feminismus, des Mutes und der Unbeugsamkeit – eine Frau, die in einer patriarchalen Welt Männerarmeen anführte. In Literatur, Film und Kunst (z. B. von Schiller oder Hollywood) bleibt sie lebendig, verkörpert Freiheit und Glauben. Ihre Geschichte mahnt an religiösen Fanatismus und Ungerechtigkeit, während sie Millionen als Vorbild dient.

Offene Fragen und Zweifel im Fall Jeanne d’Arc

Die Überlieferungen über Jeanne d’Arc sind sehr umfangreich und vor allem auch sehr detailliert, bis hin zur Überprüfung ihrer Jungfräulichkeit während des Prozesses, was in damaliger Zeit bei Frauen in rechtlichen, religiösen oder ehelichen Angelegenheiten aber durchaus üblich war. Natürlich gibt es auch einige Mythen und Zweifel. Hier einige Mythen. Viele sind jedoch erst im Nachhinein irgendwoher aufgetaucht. War sie z.B. wirklich eine Kämpferin oder eher eine Symbolfigur und hat die Schlachten logistisch betreut? Am interessantesten ist für mich die offene Frage, warum ihr Karl VII. nicht mehr half, als sie gefangen war? Manche sehen Feigheit oder politische Kalkulation.

Es gab keine Lösegeldforderungen von seiner Seite, keine diplomatischen Interventionen und keine militärischen Rettungsversuche, obwohl Jeanne eine Schlüsselrolle bei der Wende im Hundertjährigen Krieg gespielt hatte. Stattdessen wurde sie den Engländern überlassen, die sie für 10.000 Goldécus von den Burgundern kauften. Viele Experten sehen hier eine strategische Entscheidung. Nach Jeannes Erfolgen war sie zu einer mächtigen Symbolfigur geworden, die potenziell Karls Autorität bedrohte. Sie hatte eine loyale Anhängerschaft unter Soldaten und Volk, und ihre „göttlichen“ Visionen machten sie unabhängig von der königlichen Hierarchie. Karl VII. war zu dieser Zeit in Verhandlungen mit dem Herzog von Burgund (Philipp dem Guten), um einen Frieden zu schließen – der Vertrag von Arras 1435 bestätigte später diesen Wechsel. Eine Rettung Jeannes hätte diese Allianz gefährdet, da sie von burgundischen Truppen gefangen genommen worden war. Zudem fehlten Karl Ressourcen: Frankreich war finanziell erschöpft, und Lösegelder waren teuer. Historiker wie Kelly DeVries argumentieren, dass Karl sie als „verbraucht“ ansah – ihre militärische Nützlichkeit war nach Misserfolgen wie dem Angriff auf Paris 1429 gesunken. Also war es wahrscheinlich eher politische Kalkulation.

Militärische Entwicklungen

Der Krieg revolutionierte die Kriegführung: Englische Langbögen dominierten früh, doch Frankreich setzte später Artillerie ein, wie bei Castillon – die erste europäische Schlacht, die durch Schießpulver entschieden wurde. Taktiken umfassten Belagerungen (z. B. Calais 1346–1347) und Söldnerarmeen, die nach Kriegsende zu Banden wurden. Der Konflikt förderte auch Propaganda und Allianzen, z. B. mit Burgund.

Ende und Auswirkungen

Der Krieg endete faktisch 1453 mit Castillon; ein formeller Frieden fehlte, doch England verlor alle Festlandsbesitzungen außer Calais (bis 1558). Auswirkungen: Stärkung des französischen Zentralstaats unter den Valois, Verlust englischer Ressourcen führte zu inneren Konflikten wie den Rosenkriegen. Beide Länder entwickelten ein stärkeres Nationalbewusstsein, und der Krieg trug zur Modernisierung der Armeen bei, weg vom Feudalismus hin zu stehenden Heeren. Er verursachte immense Verluste: Schätzungen sprechen von Millionen Toten durch Kämpfe, Pest und Hungersnöte, und formte die europäische Geschichte nachhaltig.

Historie und Gesellschaft: Die Kolonialzeit, Industriezeit und Jahrhundertwende in Mitteleuropa (1453–1914)

Die Epoche von 1453 bis 1914 umfasst in Mitteleuropa eine Zeit tiefgreifender sozialer, wirtschaftlicher, politischer und kultureller Veränderungen, die durch die Kolonialzeit, die Industrialisierung und die Wende zum 20. Jahrhundert geprägt wurde. Diese Periode erstreckt sich vom Fall Konstantinopels, der das Ende des Mittelalters markiert, bis zum Vorabend des Ersten Weltkriegs. In Mitteleuropa – einer Region, die Länder wie Deutschland, Österreich, die Schweiz und Teile Polens, Tschechiens und Ungarns umfasst – spiegeln sich in dieser Zeit die komplexen Entwicklungen von der frühen Neuzeit über die Industrialisierung bis hin zu den Spannungen der Jahrhundertwende wider.

Kolonialzeit (1453–ca. 1750)

Die Kolonialzeit, die in Mitteleuropa eher als frühe Neuzeit bezeichnet wird, begann mit dem Fall Konstantinopels 1453, der den Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit symbolisierte. Während westeuropäische Mächte wie Spanien und Portugal globale Kolonialreiche aufbauten, war Mitteleuropa weniger direkt in überseeische Expansion involviert. Dennoch hatte die Kolonialzeit indirekte Auswirkungen, etwa durch den Zustrom von Edelmetallen aus der Neuen Welt, der die Wirtschaft beeinflusste, und durch neue Ideen, die mit der Renaissance und Reformation einhergingen. In Mitteleuropa war die frühe Neuzeit von der Zersplitterung des Heiligen Römischen Reiches geprägt, einem lockeren Verbund von Fürstentümern, Bistümern und freien Städten. Die Reformation, initiiert durch Martin Luther 1517, spaltete die Region religiös und politisch. Konfessionelle Konflikte, wie der Dreißigjährige Krieg (1618–1648), verwüsteten weite Teile Mitteleuropas, insbesondere Deutschland. Der Westfälische Frieden von 1648 festigte die politische Fragmentierung, während er gleichzeitig die Grundlage für den modernen Begriff der Souveränität legte. In dieser Zeit stärkten Fürstenhäuser wie die Habsburger in Österreich oder die Hohenzollern in Preußen ihre Macht, was die Grundlage für spätere Nationalstaaten bildete.

Martin Luther: Der Wegbereiter der Reformation

Frühes Leben und Werdegang

Martin Luther wurde am 10. November 1483 in Eisleben im heutigen Sachsen-Anhalt geboren. Er wuchs in einer bürgerlichen Familie auf, sein Vater war Bergmann und strebte eine juristische Karriere für seinen Sohn an. Luther studierte Rechtswissenschaften an der Universität Erfurt, doch ein einschneidendes Erlebnis im Jahr 1505 änderte seinen Lebensweg: Während eines Gewitters gelobte er, Mönch zu werden, sollte er überleben. Kurz darauf trat er in das Augustinerkloster in Erfurt ein.

Hat das Wetter hier in die Historie eingegriffen?

Der Wechsel der Prioritäten von Martin Luther während des Gewitters im Jahr 1505 ist historisch gut belegt, jedoch mit einigen Einschränkungen. Die Überlieferung stammt hauptsächlich aus Luthers eigenen Schriften und Aussagen, insbesondere aus seiner Autobiografie und den Tischreden, die von seinen Schülern aufgezeichnet wurden. Laut diesen Berichten ereignete sich das dramatische Ereignis am 2. Juli 1505, als Luther auf dem Rückweg von Mansfeld nach Erfurt von einem Gewitter überrascht wurde. In Angst um sein Leben soll er ein Gelübde abgelegt haben, Mönch zu werden, wenn er überlebt. Kurz darauf trat er ins Augustinerkloster ein, was als Wendepunkt in seinem Leben gilt.

Historiker betrachten diese Erzählung als glaubwürdig, da sie mit Luthers späterem Leben und seiner tiefen spirituellen Krise übereinstimmt. Dennoch gibt es Debatten darüber, wie stark dieser Moment seine Entscheidung beeinflusste. Einige Forscher argumentieren, dass Luthers Unzufriedenheit mit dem Jurastudium und familiäre Erwartungen bereits vorher eine Rolle spielten, und das Gewitter eher als Katalysator diente. Primärquellen wie die Matrikel der Universität Erfurt und Klosteraufzeichnungen bestätigen seinen Eintritt, was die Erzählung stützt.

Im Augustinerkloster in Erfurt vertiefte er sich in theologische Studien, wurde 1507 zum Priester geweiht und promovierte 1512 zum Doktor der Theologie. Anschließend lehrte er an der Universität Wittenberg, wo er sich intensiv mit der Bibel auseinandersetzte. Seine Studien führten ihn zu Zweifeln an den Praktiken der katholischen Kirche, insbesondere am Ablasshandel.

Bekanntheit durch die 95 Thesen

Luther erlangte weltweite Bekanntheit durch seinen Protest gegen den Ablasshandel, der Gläubigen gegen Geld Sündenvergebung versprach. Am 31. Oktober 1517 soll er seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg angeschlagen haben – ein symbolischer Akt, der als Beginn der Reformation gilt. Die Thesen, ursprünglich auf Latein für theologische Debatten verfasst, verbreiteten sich dank des Buchdrucks rasant in ganz Europa. Sie kritisierten den Missbrauch von Ablässen und forderten eine Rückbesinnung auf die Bibel als alleinige Autorität des Glaubens („sola scriptura“). Luthers Ideen fanden breiten Anklang, da sie die wachsende Unzufriedenheit mit der korrupten Kirchenführung widerspiegelten und die Grundlage für die protestantische Bewegung legten.

Inhalt der 95 Thesen

Die 95 Thesen waren ein Aufruf zur theologischen Diskussion und richteten sich gegen die Praxis, Ablassbriefe zu verkaufen. Luther argumentierte, dass wahre Reue und der Glaube an Gottes Gnade („sola gratia“) die einzigen Wege zur Erlösung seien. Er stellte die Autorität des Papstes infrage, der behauptete, Sündenvergebung gewähren zu können, und betonte, dass die Bibel die höchste Autorität im Christentum sei. Seine Thesen kritisierten zudem die finanzielle Ausbeutung der Gläubigen und forderten eine spirituelle Erneuerung der Kirche. Diese Ideen waren revolutionär und lösten heftige Kontroversen aus, da sie die Machtstrukturen der katholischen Kirche herausforderten.

Verfolgung und spätere Jahre

Nach den Thesen geriet Luther schnell in Konflikt mit der Kirche. 1520 wurde er von Papst Leo X. exkommuniziert, und 1521 erklärte ihn Kaiser Karl V. auf dem Reichstag zu Worms für vogelfrei. Dennoch fand Luther Schutz bei Kurfürst Friedrich dem Weisen, der ihn auf der Wartburg (Thüringer Wald) versteckte. Dort übersetzte er das Neue Testament ins Deutsche, was die Verbreitung der Reformation und die Entwicklung der deutschen Schriftsprache förderte. Luther heiratete 1525 die ehemalige Nonne Katharina von Bora, mit der er sechs Kinder hatte. Trotz seines Status als Geächteter setzte er seine reformatorische Arbeit fort, verfasste zahlreiche Schriften und prägte die evangelische Kirche. Er starb am 18. Februar 1546 in Eisleben. Sein Einfluss auf Religion, Sprache und Gesellschaft bleibt bis heute spürbar. Mehr dazu auch in der Geschichte des Christentums.

Wirtschaft in der Kolonialzeit

Wirtschaftlich war die Region von einer agrarischen Struktur geprägt. Die Landwirtschaft dominierte, und Leibeigenschaft war in vielen Gebieten, besonders in Ostmitteleuropa, weit verbreitet. Städte wie Nürnberg, Augsburg oder Prag waren Handelszentren, die von der Hanse und anderen Handelsnetzwerken profitierten. Der Merkantilismus förderte staatliche Eingriffe in die Wirtschaft, etwa durch den Aufbau von Manufakturen. Kulturell blühte die Renaissance auf, mit humanistischen Ideen, die sich in Universitäten und Kunstzentren wie Wien oder Krakau verbreiteten.

Die Einführung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg um 1450 revolutionierte die Wissensverbreitung und legte den Grundstein für die wissenschaftliche Revolution. Die Kolonialzeit brachte auch indirekte globale Einflüsse nach Mitteleuropa. Neue Nahrungsmittel wie Kartoffeln und Mais, eingeführt aus der Neuen Welt, veränderten die Landwirtschaft und trugen zur Bevölkerungszunahme bei. Gleichzeitig begann der Aufstieg von Handelsgesellschaften, wie der niederländischen VOC, deren Einfluss auch in mitteleuropäische Handelsstädte reichte.

Das Zeitalter des Absolutismus

Die Ära des Absolutismus, auch als Zeitalter des Absolutismus bekannt, war eine Epoche in der europäischen Geschichte, die durch die Konzentration absoluter Macht in den Händen des Monarchen gekennzeichnet war. Der Herrscher galt als von Gott eingesetzt (göttliches Recht der Könige) und übte uneingeschränkte Kontrolle über Staat, Gesetze, Armee und Wirtschaft aus. Dies manifestierte sich in Phrasen wie „L’état, c’est moi“ von Ludwig XIV. von Frankreich.

Wichtige Merkmale waren die Zentralisierung der Verwaltung durch eine bürokratische Elite, der Aufbau stehender Armeen zur Sicherung der Macht, merkantilistische Wirtschaftspolitik zur Förderung des Handels und der Staatskasse sowie die Unterdrückung oppositioneller Kräfte wie des Adels oder ständischer Versammlungen. Der Absolutismus diente der Stabilisierung nach den Religionskriegen und dem Dreißigjährigen Krieg, förderte aber auch kulturelle Blüten wie den Barockstil in Kunst und Architektur.

Im „aufgeklärten Absolutismus“ des 18. Jahrhunderts integrierten Herrscher wie Friedrich der Große Elemente der Aufklärung, um Reformen durchzusetzen, ohne ihre Macht aufzugeben. Der Zeitraum erstreckte sich grob vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, mit einer Hochphase zwischen etwa 1550 und 1800. Er begann nach dem Ende des Mittelalters und den Reformationskriegen, kulminierte im 17. Jahrhundert und endete mit der Französischen Revolution 1789, die den Übergang zur konstitutionellen Monarchie oder Republik einleitete. Einige Historiker datieren den Beginn auf das frühe 17. Jahrhundert, insbesondere in Frankreich. Am meisten betroffen waren Gebiete in West-, Mittel- und Osteuropa. Frankreich unter den Bourbonen (z. B. Ludwig XIV.) verkörperte den klassischen Absolutismus mit Versailles als Symbol. Spanien unter Philipp II. und den Habsburgern, Preußen unter Friedrich Wilhelm I. und Friedrich dem Großen, Österreich unter Maria Theresia und Joseph II. sowie Russland unter Peter dem Großen und Katharina der Großen waren stark geprägt.

Auch Polen, Italien und kleinere deutsche Staaten erlebten absolutistische Tendenzen. England hingegen entwickelte sich nach der Glorreichen Revolution 1688 zu einer konstitutionellen Monarchie und war weniger betroffen. Der Absolutismus stärkte diese Länder militärisch und wirtschaftlich, legte aber auch den Grund für spätere Revolutionen durch soziale Ungleichheiten. Insgesamt formte der Absolutismus die moderne Staatsbildung Europas, indem er Feudalstrukturen ablöste und zentrale Autoritäten schuf, was langfristig zu Nationalstaaten führte.

Industriezeit (ca. 1750–1870)

Die Industriezeit, die in Mitteleuropa etwa ab der Mitte des 18. Jahrhunderts begann, markierte einen Wendepunkt. Die Industrielle Revolution, die in Großbritannien ihren Ursprung hatte, griff nach 1800 auf Mitteleuropa über, insbesondere auf Preußen, Sachsen und die österreichischen Länder. Die Einführung von Dampfmaschinen, mechanisierten Webstühlen und Eisenbahnen veränderte die Wirtschaft grundlegend. In Regionen wie dem Ruhrgebiet, Schlesien oder Böhmen entstanden industrielle Zentren, die von Kohle- und Stahlproduktion geprägt waren.

Die Industrialisierung führte zu tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen. Die Landbevölkerung zog in die Städte, was zu einer rasanten Urbanisierung führte. Städte wie Berlin, Wien oder Budapest wuchsen erheblich, oft unter schwierigen Lebensbedingungen für die Arbeiterklasse. Fabriken wurden zum Symbol der neuen Zeit, doch Kinderarbeit, lange Arbeitszeiten und schlechte Wohnverhältnisse prägten das Leben vieler Arbeiter. Gleichzeitig entstand eine neue Bourgeoisie, die von Handel, Industrie und Bankwesen profitierte. Politisch war die Industriezeit von der Herausbildung moderner Nationalstaaten geprägt.

In Deutschland führte die Einigung unter Otto von Bismarck 1871 zur Gründung des Deutschen Reiches, während das Habsburgerreich als Vielvölkerstaat mit wachsenden nationalen Spannungen kämpfte. Die Revolutionen von 1848/49, die in vielen mitteleuropäischen Städten ausbrachen, zeigten den Wunsch nach Demokratie, nationaler Selbstbestimmung und sozialer Gerechtigkeit, scheiterten jedoch weitgehend an der Stärke der konservativen Kräfte. Technologische Fortschritte, wie die Eisenbahn, revolutionierten den Transport und die Kommunikation. Die erste Eisenbahnstrecke in Deutschland, zwischen Nürnberg und Fürth (1835), war ein Meilenstein. Die Industrialisierung förderte auch die Bildung, da qualifizierte Arbeitskräfte benötigt wurden. Universitäten und technische Hochschulen, etwa in Berlin oder Zürich, wurden zu Zentren der Forschung und Innovation. Kulturell war die Industriezeit von Romantik und Realismus geprägt. Die Romantik betonte das Individuum, die Natur und nationale Identitäten, während der Realismus die sozialen Realitäten der Industrialisierung thematisierte. Schriftsteller wie Heinrich Heine oder Komponisten wie Richard Wagner prägten die kulturelle Landschaft Mitteleuropas.

Wohlhabende Unternehmer und Finanz-Eliten seit dem Mittelalter

Die Geschichte der wohlhabenden Unternehmer und Finanz-Eliten, von den Medici im Mittelalter bis zu modernen Tech-Milliardären wie Elon Musk und Jeff Bezos, ist eine beeindruckende Reise durch Strategien, Innovationen und Kontroversen. Diese Eliten, die oft als „Geld-Elite“ wahrgenommen werden, haben nicht nur immense Vermögen aufgebaut, sondern auch Märkte dominiert und Gesellschaften geprägt – teils mit umstrittenen Methoden.

Der Cashflow-Quadrant von Robert Kiyosaki bietet eine hilfreiche Struktur, um diesen Reichtumsaufbau zu verstehen, indem er Einkommensquellen in Employee (E), Self-Employed (S), Business Owner (B) und Investor (I) unterteilt. Besonders der B-Quadrant, wo Unternehmer skalierbare Systeme schaffen, und der I-Quadrant, wo passives Einkommen durch Investitionen generiert wird, bildeten die Grundlage für den Erfolg dieser Persönlichkeiten.

Chronologisch betrachtet begann der Vermögensaufbau mit Figuren wie den Medici, die durch Bankgeschäfte und internationale Netzwerke in Florenz reich wurden, oder Jakob Fugger, der durch Bergbau und Finanzierung von Fürsten ein Vermögen anhäufte. Im 19. Jahrhundert dominierten Industrielle wie John D. Rockefeller mit Ölmonopolen und Andrew Carnegie mit Stahlproduktion durch vertikale Integration und aggressive Expansion. Die Rothschild-Familie etablierte ein globales Bankenimperium durch Kriegsfinanzierungen, während moderne Giganten wie Bill Gates (Microsoft), Warren Buffett (Value-Investing) und Jeff Bezos (Amazon-Plattform) durch Technologie und Skalierung neue Höhen erreichten.

Gemeinsame Strategien umfassen Marktlücken-Ausnutzung, Skalierung, Risikobereitschaft, Monopole, Diversifikation und Netzwerke, oft gefolgt von Reinvestitionen in Assets oder Philanthropie. Diese Erfolge gingen jedoch nicht ohne Kontroversen einher. Rockefeller und Carnegie wurden für Monopole und Arbeitsausbeutung kritisiert, die Rothschilds für politischen Einfluss, oft mit antisemitischen Verschwörungstheorien wie „Illuminaten“ oder „Kabale“ verknüpft. Moderne Kritik trifft auf Bezos (Arbeitsbedingungen) und Musk (politische Einmischung). Solche Narrative entstehen aus Machtkonzentration und sozialer Ungleichheit, obwohl der Erfolg meist durch reproduzierbare Methoden erklärbar ist, nicht durch Geheimgesellschaften. Die Analyse zeigt, dass der Reichtum dieser Eliten auf der rechten Seite des Cashflow-Quadranten (B und I) wurzelt, wo Systeme und Kapital arbeiten, statt Zeit.

Von den mittelalterlichen Bankiers bis zu den Tech-Pionieren bleibt der Fokus auf Innovation, Effizienz und strategischer Diversifikation konstant. Dennoch werfen ihre Geschichten Fragen nach ethischen Grenzen und gesellschaftlichem Einfluss auf, die bis heute relevant sind. Diese Dynamik macht die Studie der Finanz-Eliten nicht nur zu einer wirtschaftlichen, sondern auch zu einer kulturellen und sozialen Reise durch die Jahrhunderte.

Der Einfluss von „Katharina die Große“ auf Mitteleuropa

Katharina die Große, geboren 1729 als Sophie Auguste von Anhalt-Zerbst und von 1762 bis 1796 Zarin von Russland, prägte die Geschichte Mitteleuropas durch ihre ambitionierte Außenpolitik und strategischen Bündnisse nachhaltig. Ihre Herrschaft fiel in eine Zeit geopolitischer Umbrüche, in der Mitteleuropa, insbesondere das Heilige Römische Reich, Polen-Litauen und das Osmanische Reich, im Fokus großer Mächte standen. Katharinas Einfluss auf diese Region manifestierte sich vor allem durch die Teilungen Polens, ihre Expansionspolitik und ihre Rolle im europäischen Machtgefüge.

Ein zentraler Aspekt von Katharinas Einfluss war die Teilung Polens, die zwischen 1772, 1793 und 1795 stattfand. Polen-Litauen, ein geschwächter Staat mit einer zunehmend dysfunktionalen politischen Struktur, wurde zum Spielball der Großmächte Russland, Preußen und Österreich. Katharina initiierte und steuerte die erste Teilung 1772, um russische Interessen zu sichern und gleichzeitig die Machtbalance in Mitteleuropa zu wahren. Durch die Teilungen sicherte sich Russland große Teile des östlichen Polen, während Preußen und Österreich ebenfalls Gebiete erhielten. Dies führte zur Schwächung Polen-Litauens bis zu seiner vollständigen Auflösung 1795, was die geopolitische Landkarte Mitteleuropas nachhaltig veränderte.

Machtpolitik kombiniert mit geschickter Diplomatie von Katharina die Große

Katharinas Politik machte Russland zur dominierenden Macht im Osten Europas, was direkte Auswirkungen auf die Nachbarstaaten, insbesondere Preußen und Österreich, hatte. Darüber hinaus beeinflusste Katharina die mitteleuropäische Politik durch ihre geschickte Diplomatie und Bündnispolitik. Sie pflegte enge Beziehungen zu Preußen und Österreich, um Russlands Einfluss zu maximieren. Das Bündnis mit Preußen unter Friedrich dem Großen stärkte die russisch-preußische Kooperation, etwa im Siebenjährigen Krieg (1756–1763), in dem Russland zeitweise gegen Preußen kämpfte, aber nach Katharinas Thronbesteigung zu einer pragmatischen Partnerschaft überging. Ebenso suchte sie ein Gleichgewicht mit Österreich, um Konflikte in Mitteleuropa zu kontrollieren und das Osmanische Reich als gemeinsamen Gegner im Blick zu behalten.

Ihre Kriege gegen die Osmanen (1768–1774, 1787–1792) hatten indirekte Effekte auf Mitteleuropa, da sie die Machtverhältnisse verschoben und Österreich als Partner in anti-osmanischen Koalitionen banden. Katharinas Reformen und ihr Selbstverständnis als „aufgeklärte Despotin“ hatten ebenfalls indirekte Auswirkungen auf Mitteleuropa. Ihre Modernisierungsbemühungen in Russland, etwa im Bildungswesen und der Verwaltung, inspirierten Reformdiskussionen in Preußen und Österreich, auch wenn ihre Reformen oft von pragmatischen machtpolitischen Interessen geprägt waren. Ihr Briefwechsel mit Persönlichkeiten wie Voltaire und ihre Förderung der Aufklärung beeinflussten das intellektuelle Klima Europas, einschließlich Mitteleuropas, wo Herrscher wie Joseph II. von Österreich ähnliche Ideen verfolgten.

Katharinas Einfluss auf Mitteleuropa war jedoch nicht unumstritten. Ihre aggressive Expansionspolitik und die Teilung Polens wurden von Zeitgenossen wie Edmund Burke kritisch gesehen, da sie die Souveränität kleinerer Staaten untergruben. Dennoch festigte sie Russlands Stellung als europäische Großmacht, was die Politik in Mitteleuropa für Jahrzehnte prägte. Ihr Erbe zeigt sich in der langfristigen Destabilisierung Polens und der Stärkung Preußens und Österreichs, die die Grundlage für die spätere deutsche und mitteleuropäische Geschichte legten.

Jahrhundertwende (1870–1914)

Die Jahrhundertwende, die Zeit von 1870 bis 1914, war eine Phase des Wohlstands, aber auch wachsender Spannungen. Das Deutsche Reich und Österreich-Ungarn waren nun etablierte Großmächte, doch die politische und soziale Landschaft war komplex. Der Nationalismus wuchs, insbesondere in den Vielvölkerstaaten wie Österreich-Ungarn, wo slawische, ungarische und andere Gruppen Autonomie forderten. In Deutschland förderte der Kaiser Wilhelm II. eine aggressive Außenpolitik, die Mitteleuropa in die globalen imperialen Rivalitäten verstrickte. Wirtschaftlich erlebte Mitteleuropa einen Boom. Deutschland wurde zur führenden Industrienation Europas, mit Konzernen wie Siemens oder Krupp. Die Elektrotechnik, Chemie und Automobilindustrie (z. B. Daimler) florierten. Die Schweiz entwickelte sich zu einem Zentrum für Präzisionsindustrie und Bankwesen.

Gleichzeitig verschärften sich soziale Ungleichheiten. Die Arbeiterbewegung gewann an Stärke, und sozialistische Parteien, wie die SPD in Deutschland, forderten Reformen. Gewerkschaften kämpften für bessere Arbeitsbedingungen, und die Frauenbewegung begann, für Gleichberechtigung einzutreten. Kulturell war die Jahrhundertwende eine Zeit des Übergangs. Der Jugendstil prägte Architektur und Kunst, während die Moderne in Literatur und Musik aufkam. Intellektuelle wie Sigmund Freud in Wien revolutionierten das Verständnis des menschlichen Geistes, während Künstler wie Gustav Klimt traditionelle Formen herausforderten. Gleichzeitig wuchsen Ängste vor sozialem Wandel und Dekadenz, die in der Kunst und Literatur thematisiert wurden. Politisch war die Region von Bündnissystemen geprägt. Das Deutsche Reich, Österreich-Ungarn und Italien bildeten die Mittelmächte, während Spannungen mit Frankreich und Russland die europäische Ordnung destabilisierten. Der Wettlauf um Kolonien und militärische Aufrüstung, insbesondere die Flottenpolitik Deutschlands, verschärften die Konflikte. Die Balkankriege (1912–1913) und das Attentat von Sarajevo 1914 waren die Vorboten des Ersten Weltkriegs, der die Epoche abrupt beendete.

Otto von Bismarck – der eiserne Kanzler

Otto von Bismarck, geboren 1815 in Schönhausen, war eine der prägendsten Figuren der deutschen Geschichte. Als preußischer Ministerpräsident und späterer erster Reichskanzler des Deutschen Kaiserreichs prägte er die politische Landschaft des 19. Jahrhunderts. Bekannt als „Eiserner Kanzler“, war Bismarck ein Meister der Realpolitik, der mit strategischem Geschick und Pragmatismus die deutsche Einigung vorantrieb.

Bismarcks wichtigste Leistung war die Gründung des Deutschen Kaiserreichs 1871. Durch geschickte Diplomatie und gezielte Kriege – wie den Deutsch-Dänischen Krieg (1864), den Deutschen Krieg gegen Österreich (1866) und den Deutsch-Französischen Krieg (1870–1871) – einte er die deutschen Staaten unter preußischer Führung. Besonders die Schlacht von Königgrätz und die Proklamation des Kaiserreichs in Versailles markierten Höhepunkte seiner Karriere. Bismarck führte zudem innenpolitische Reformen ein, darunter das moderne Sozialversicherungssystem, das Krankheit, Unfall und Alter absicherte – ein Meilenstein in der Sozialpolitik. Seine Außenpolitik, geprägt von Bündnissystemen wie dem Dreikaiserbund, sicherte Deutschland eine stabile Position in Europa, indem sie Frankreich isolierte und Konflikte vermied.

Warum trat Bismarck zurück?

Bismarcks Rücktritt 1890 war das Resultat von Spannungen mit Kaiser Wilhelm II. Der junge Kaiser verfolgte eine expansivere Außenpolitik, während Bismarck auf Ausgleich und Stabilität setzte. Wilhelm II. drängte Bismarck, der als zu dominant galt, aus dem Amt. Sein Rückzug markierte das Ende einer Ära, da seine Nachfolger seine diplomatische Finesse nicht replizieren konnten, was langfristig zu Instabilitäten beitrug. Bismarck starb 1898, doch sein Erbe – die deutsche Einheit und ein fortschrittliches Sozialsystem – prägt Deutschland bis heute. Seine Fähigkeit, Macht und Vision zu vereinen, machte ihn zu einer Ikone der Kulturgeschichte.

Der Französisch-Deutsche Krieg 1870: Ursachen, Verlauf, Ende und Auswirkungen

Der Französisch-Deutsche Krieg von 1870 bis 1871, auch als Deutsch-Französischer Krieg bekannt, markierte einen Wendepunkt in der europäischen Geschichte. Er entstand aus langjährigen Rivalitäten zwischen Frankreich und Preußen und führte zur Gründung des Deutschen Kaiserreichs.

Wie kam es zu diesem Krieg?

Die Ursachen waren eine Mischung aus geopolitischen Spannungen und diplomatischer Provokation. Nach dem preußischen Sieg im Deutschen Krieg von 1866 gegen Österreich wuchs die Sorge Frankreichs vor einer einheitlichen deutschen Macht unter preußischer Führung. Napoleon III. forderte territoriale Kompensationen, wie Luxemburg oder Teile des Saarlands, die Preußen ablehnte. Der unmittelbare Auslöser war die Kandidatur des preußischen Prinzen Leopold von Hohenzollern-Sigmaringen für den spanischen Thron im Jahr 1870. Frankreich sah darin eine Bedrohung der territorialen Balance und zwang den Rückzug Leopolds. Otto von Bismarck, der preußische Ministerpräsident, nutzte dies, um Frankreich zu provozieren: Er manipulierte die Emser Depesche vom 13. Juli 1870, eine Telegramm über ein Treffen zwischen König Wilhelm I. und dem französischen Botschafter, so dass sie in der Presse als Beleidigung erschien. Dies entfachte den französischen Nationalismus. Am 19. Juli 1870 erklärte Frankreich Preußen den Krieg, in der Annahme, dass es international isoliert sei – Österreich, Italien und Großbritannien blieben neutral. Bismarck sah den Konflikt als Chance zur deutschen Einigung.

Wie verlief dieser Krieg?

Der Krieg verlief in zwei Phasen und endete mit einem entscheidenden deutschen Sieg. Preußen und seine Verbündeten (Norddeutscher Bund und süddeutsche Staaten) stellten eine Armee von rund 1,3 Millionen Soldaten auf, während Frankreich etwa 850.000 Mann mobilisierte. Die preußische Überlegenheit lag in der Organisation, dem Generalstab unter Helmuth von Moltke und dem Eisenbahnnetz für schnelle Truppenverlegungen. In der ersten Phase (Juli bis September 1870) scheiterten französische Offensiven: Die Einnahme von Saarbrücken am 2. August war kurzlebig. Deutsche Gegenangriffe siegten in den Schlachten von Weißenburg (4. August), Wörth (6. August) und Spichern (6. August). Die Schlacht bei Gravelotte am 18. August führte zur Belagerung von Metz, das am 27. Oktober kapitulierte (173.000 französische Gefangene). Der Höhepunkt war die Schlacht bei Sedan am 1.–2. September: Napoleon III. wurde gefangen genommen, 104.000 Soldaten ergaben sich. Dies führte zum Fall des Zweiten Kaiserreichs und zur Proklamation der Dritten Republik am 4. September. Die zweite Phase (September 1870 bis Mai 1871) war ein Abwehr- und Belagerungskrieg. Paris wurde ab dem 19. September belagert; trotz französischer Gegenoffensiven wie bei Coulmiers (9. November) erlitten Armeen der Loire und des Nordens Niederlagen, z. B. bei Le Mans (Januar 1871). Die Belagerung von Paris endete mit der Kapitulation am 28. Januar 1871 aufgrund von Hunger und Bombardements. Französische Guerilla-Kämpfer (Francs-Tireurs) leisteten Widerstand, wurden aber hart bekämpft.

Wie endete er und was waren die Auswirkungen in den Jahren danach?