Langfristige Wetterprognosen

Wie langfristige Wettervorhersagen heutzutage erstellt werden: Methoden, Modelle und Trefferquoten

Langfristige Wettervorhersagen, die Wochen bis Monate im Voraus blicken, sind eine komplexe Herausforderung. Sie liefern keine detaillierten Tagesprognosen, sondern Trends und Wahrscheinlichkeiten für Temperatur, Niederschlag und Wetterlagen. Im Jahr 2025 basieren solche Vorhersagen auf modernen numerischen Modellen, statistischen Analysen und künstlicher Intelligenz. Folgender Abschnitt erklärt, wie sie erstellt werden und mit welcher Genauigkeit man rechnen kann.

Wie werden Langfristvorhersagen erstellt?

Langfristige Wettervorhersagen nutzen eine Kombination aus physikalischen Modellen, Klimadaten und statistischen Methoden:

-

Numerische Wetter- und Klimamodelle: Diese simulieren die Atmosphäre, Ozeane, Landmassen und deren Wechselwirkungen. Supercomputer berechnen komplexe Gleichungen, die physikalische Prozesse wie Luftströmungen, Temperaturveränderungen und Feuchtigkeit abbilden.

-

Ensemble-Prognosen: Um Unsicherheiten zu minimieren, werden Modelle mehrfach mit leicht variierten Ausgangsbedingungen (z. B. Temperatur, Druck) gerechnet. Das Ergebnis ist ein „Ensemble“ von Szenarien, das die wahrscheinlichsten Entwicklungen zeigt.

-

Künstliche Intelligenz (KI): KI-Modelle, die auf großen Mengen historischer Wetterdaten trainiert sind, ergänzen traditionelle Modelle. Sie erkennen Muster und verbessern die Vorhersage von Trends, etwa für Hitzewellen oder Starkregen. Hier mehr zur Künstlichen Intelligenz in der Wettervorhersage.

-

Statistische Analysen: Langjährige Klimadaten (z. B. Temperatur- und Niederschlagsmittel) und Klimaphänomene wie El Niño oder die Nordatlantik-Oszillation (NAO) fließen ein, um saisonale Trends abzuleiten.

-

Ozean- und Atmosphärendaten: Messungen von Meeresströmungen, Meerestemperaturen und atmosphärischen Strömungen (z. B. Jetstream) sind entscheidend, da sie langfristige Wetterlagen beeinflussen.

Die besten Rechen-Modelle 2025

-

ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts): Das europäische Modell ist für seine saisonalen Prognosen (bis zu sechs Monate) bekannt. Es kombiniert hochauflösende Simulationen mit Ensemble-Methoden und liefert verlässliche Trends für Temperatur und Niederschlag.

-

CFS (Climate Forecast System, NOAA): Das amerikanische Modell ist besonders stark in der Vorhersage globaler Klimamuster und wird für monatliche bis saisonale Prognosen genutzt.

-

UKMO (Met Office, Großbritannien): Dieses Modell punktet bei der Simulation von Großwetterlagen in Europa und liefert präzise saisonale Temperaturprognosen.

-

KI-basierte Modelle: Unternehmen wie Google und IBM entwickeln KI-gestützte Wettervorhersagen, die traditionelle Modelle ergänzen. Diese sind besonders effektiv bei der Erkennung extremer Wetterereignisse.

-

Coupled Model Intercomparison Project (CMIP): Dieses internationale Projekt liefert Klimasimulationen, die für saisonale Vorhersagen angepasst werden und langfristige Trends (z. B. Klimaerwärmung) berücksichtigen.

Trefferquote von Langfristvorhersagen heutzutage (Stand 2025)

Die Genauigkeit hängt von der Vorhersagezeit, der Region und dem Wetterparameter ab:

-

Temperatur: Saisonale Temperaturprognosen erreichen Trefferquoten von 60–80 % für Abweichungen vom langjährigen Mittel (z. B. „wärmer als normal“). Für Mitteleuropa sind Vorhersagen für den Sommer (Juni–August) besonders zuverlässig, da stabile Hochdrucklagen häufiger sind.

-

Niederschlag: Niederschlagsprognosen sind schwieriger und erreichen Trefferquoten von 50–65 %. Regionale Unterschiede und kurzfristige Ereignisse wie Gewitter erschweren präzise Vorhersagen.

-

Extremwetter: Die Vorhersage extremer Ereignisse (z. B. Hitzewellen, Dürren) hat sich durch KI verbessert, liegt aber bei 50–70 %, da solche Ereignisse oft von kurzfristigen Faktoren abhängen.

-

Zeitlicher Horizont: Die Genauigkeit nimmt mit der Vorhersagedauer ab. Einmonatige Prognosen sind zuverlässiger (ca. 65–75 % für Temperatur) als dreimonatige (ca. 55–65 %).

Langfristige Wettervorhersagen eignen sich gut, um Trends wie wärmere Sommer oder trockenere Phasen zu erkennen. Mit Trefferquoten von bis zu 80 % für Temperaturprognosen sind sie ein wertvolles Werkzeug für Planungen in Landwirtschaft, Energie oder Katastrophenschutz. Dennoch bleiben Unsicherheiten, insbesondere bei Niederschlag und extremen Wetterereignissen, eine Herausforderung. Für detaillierte regionale Prognosen sollten kurzfristigere Modelle (z. B. 14-Tage-Vorhersagen) konsultiert werden. Mittelfristige 7- bis 14-Tagesprognosen gibt es auf den Seiten Wetter und Wetter Deutschland.

Selbst mit enormer Rechenleistung und KI bleiben Langfristprognosen heutzutage und auch zukünftig unsicher, da das Wettersystem chaotisch ist. Kleine Änderungen in den Ausgangsbedingungen, wie Temperatur oder Luftfeuchtigkeit, können große Abweichungen verursachen („Schmetterlingseffekt“). Zudem sind viele Prozesse, wie Wechselwirkungen zwischen Ozeanen, Atmosphäre und Land, noch nicht vollständig verstanden oder modellierbar. Unvorhersehbare Ereignisse, etwa Vulkanausbrüche und die begrenzte Auflösung von Modellen führen dazu, dass Langfristprognosen auch in Zukunft nur Trends, keine exakten Vorhersagen, liefern können.

Langfristprognosen auch über Mitteleuropa hinaus tauchen immer mal wieder auf dem Blog von Schnee und Eis (schneedecke.de) auf.

Neueste Langfristprognosen

Nachfolgend sind die aktuellen Langfristprognosen mit Region aufgeführt. Eine Aktualisierung erfolgt im Abstand von etwa vier bis sechs Wochen. Weiter unten unter Vier-Wochen-Prognose des ECMWF erfolgt eine Aktualisierung etwa monatlich (oder bei markanten Änderungen).

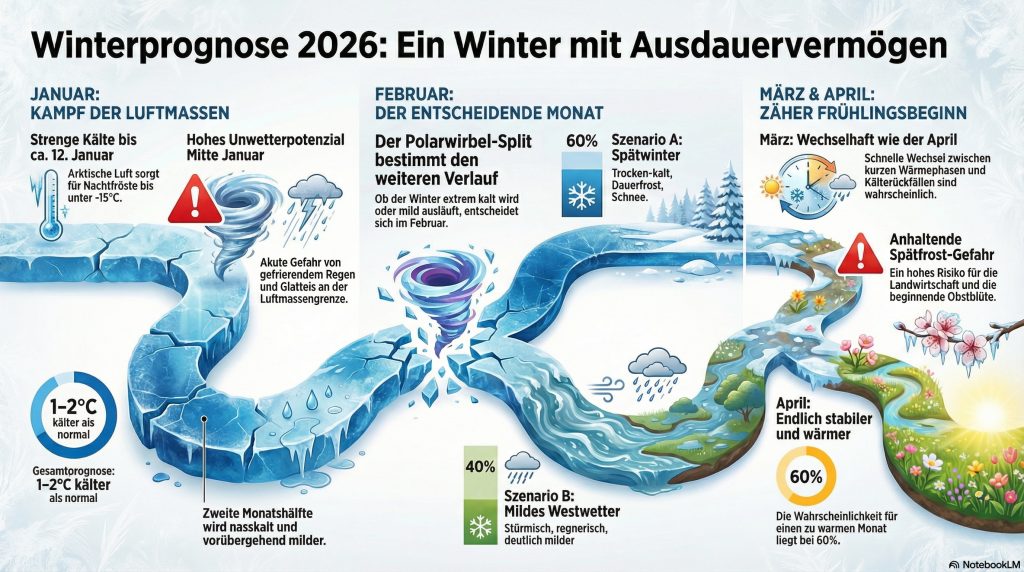

07.01.2026: Kalter Winter 2026 in Deutschland – dauert er noch bis März?

Bis Mitte Januar 2026 dauert die winterlich kalte Witterung in weiten Teilen Deutschlands noch an. Auch der Februar 2026 lässt weiter Spielraum für winterliche Witterungsabschnitte und der Spätwinter könnte sich 2026 noch als ziemlich zäh erweisen. Ein ausführlicher Blick auf den Winter 2025/2026 unter der Grafik.

Ein ausführlicher Blick auf die Kalter Winter 2026 in Deutschland – dauert er noch bis März?.

16.11.2025: Langfristprognose Mitteleuropa Winterprognose 2025/26

Von Mitte Dezember 2025 bis in den Februar 2026 hinein sind mit höherer Wahrscheinlichkeit als in den vergangenen Winter zeitweise winterlich kalte Witterungsperioden in Aussicht.

Der Winter 2025/2026 dürfte insgesamt dynamisch und durchwachsen in jeglicher Hinsicht sein, aber durchaus kälter als die Winter in den letzten Jahren. Ein ausführlicher Blick auf den Winter 2025/2026 unter der Grafik.

Ein ausführlicher Blick auf die Winterprognose 2025/2026 in Mitteleuropa.

15.10.2025: Langfristprognose Mitteleuropa November 2025 und Winterprognose 2025/26

Der November 2025 wird in Mitteleuropa wahrscheinlich wärmer als der Durchschnitt ausfallen. Chancen für frühwinterliche Kaltluftvorstöße bestehen am ehesten in der letzten Monatsdekade.

Der Winter 2025/2026 dürfte dynamisch und durchwachsen in jeglicher Hinsicht sein, aber durchaus kälter als die Winter in den letzten Jahren. Ein ausführlicher Blick auf den Winter 2025/2026 unter der Grafik.

Ein ausführlicher Blick auf die Winterprognose 2025/2026 in Mitteleuropa.

10.08.2025: Langfristprognose Mitteleuropa bis Herbst 2025 und erster Winterausblick 2025/26

Der Herbst 2025 wird in Mitteleuropa wahrscheinlich wärmer als der Durchschnitt ausfallen. Die Temperaturwerte könnten in allen drei Monaten, insbesondere im September und Oktober, über den langjährigen Mittelwerten liegen. Was den Niederschlag angeht, deutet vieles auf durchschnittliche bis leicht überdurchschnittliche Mengen hin, insbesondere in den zentralen und nördlichen Teilen des Kontinents, was die Wahrscheinlichkeit eines eher wechselhaften Wetters erhöht.

Im November ist jedoch die Chance für einen frühen Wintereinbruch mit Frost und Schnee gegeben.

Erster grober Ausblick Winter 2025/26: Die NOAA und das ECMWF prognostizieren eine negative Nordatlantische Oszillation (NAO), die kälteres, trockeneres Wetter in Mitteleuropa begünstigen könnte. Damit setzt sich der Trend aus der Juli-Langfristprognose fort, dass nur geringe positive Abweichungen simuliert werden.

Der Übergang von der Mittel- zur Langfristprognose

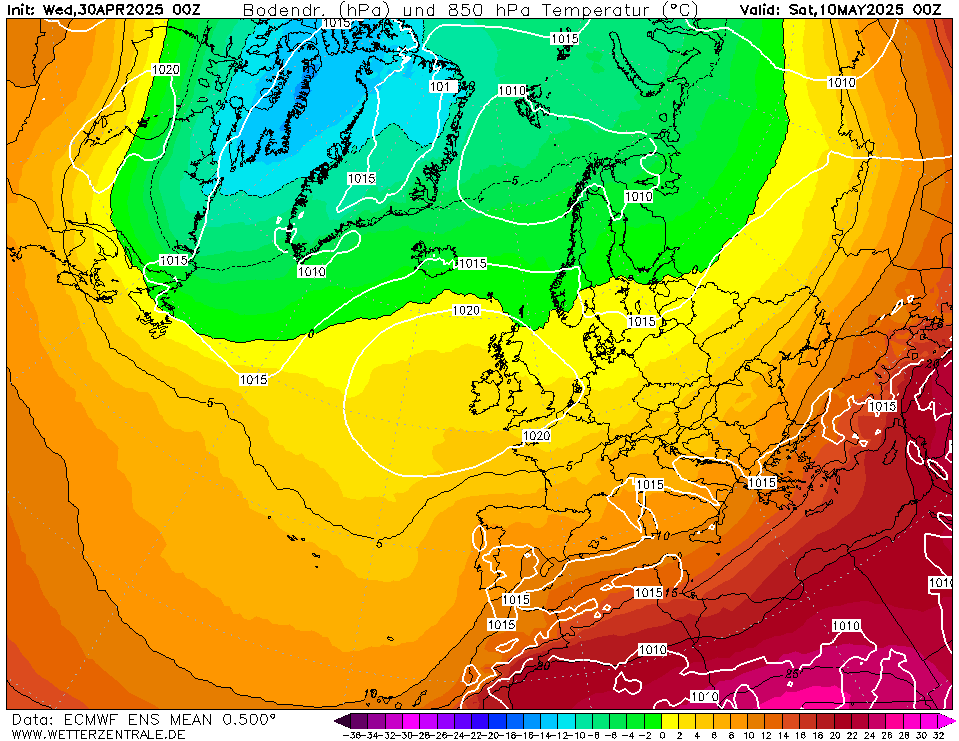

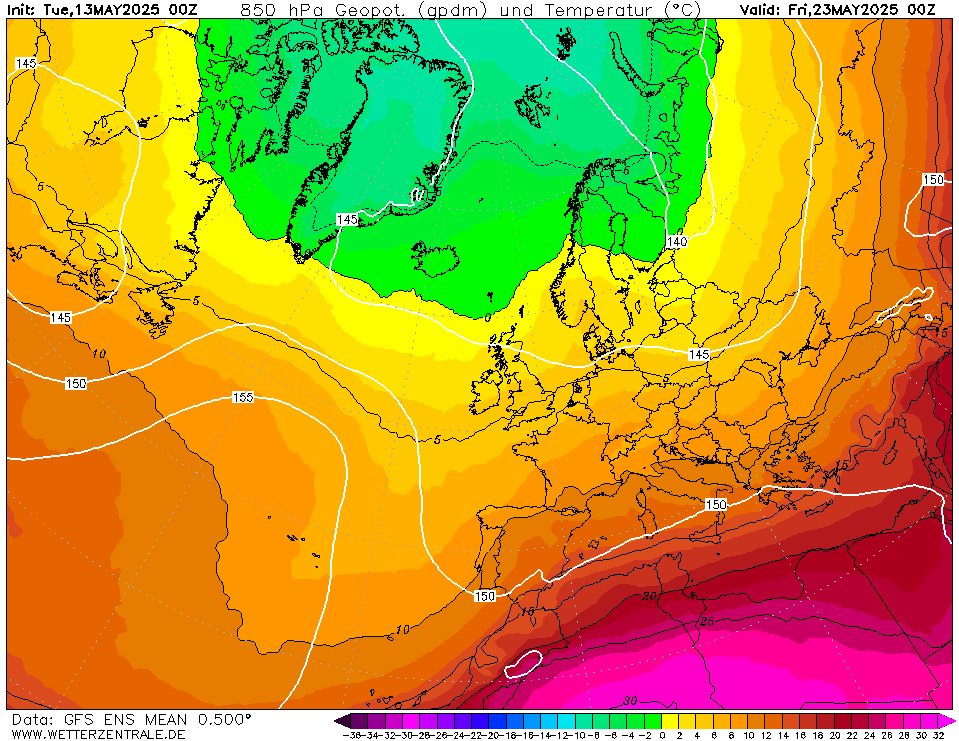

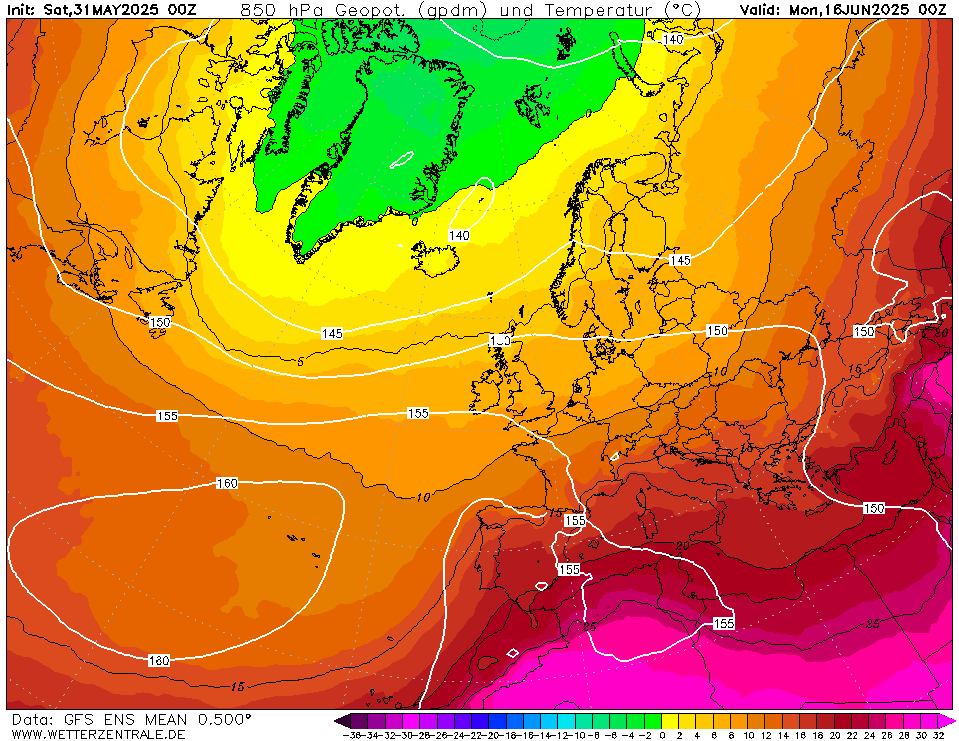

Der Vorhersagezeitraum von Tag 10 bis 15 ist schon der Anfangsbereich einer Langfristprognose, weil hier Details (Tagesablauf, zeitliche Zuordnung von Niederschlagsphasen) nicht mehr sinnvoll sind. Hier geht es bereits um Trends (eher warm oder kalt, eher wechselhaft oder stabile Wetterlage). Zur ersten Abschätzung eignen sich dafür Darstellungen von Ensemble-Mittel. Auf der Seite „Wetter Deutschland“ hatte ich schon von Ensemble-Mittel-Prognosen bis Vorhersagetag 15 vom ECMWF gesprochen. Nachfolgend hab ich neben dem ECMWF auch Ensemble-Mittel anderer Modellberechnungen und eine andere Darstellung aufgeführt. Auf der 850 hPa-Fläche lassen sich Luftmassen ziemlich gut bestimmen. Im Sommerhalbjahr (April bis September) kann bei Sonnenschein etwa 15 Grad zur gezeigten prognostizierten 850 hPa-Temperatur als Abschätzung der Tageshöchsttemperatur am Boden hinzugerechnet werden.

ECMWF- Vorhersagetag +10 (850hPa, ca. 1500m.ü.NN) von wetterzentrale.de

GFS- Vorhersagetag +10 (850hPa, ca. 1500m.ü.NN) von wetterzentrale.de

GFS- Vorhersagetag +15 (850hPa, ca. 1500m.ü.NN) von wetterzentrale.de

Vier-Wochen-Vorhersage des ECMWF (global und regional)

Mittlere Abweichung der Lufttemperatur im Wochenmittel im Vergleich zum Klimamittel in den nächsten vier Wochen (ECMWF) und Abweichung des Niederschlags im Wochenmittel im Vergleich zum Klimamittel.

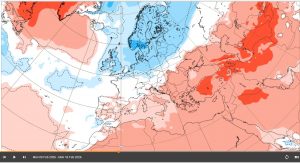

– Prognose der mittleren Temperaturabweichung im Wochenmittel im Vergleich zum Klimamittel vom 09.02. bis 16.02.2026

– Auf das Bild klicken für die aktuelle Prognose.

– Dann links oben „global“ oder „Europe“

– Den Vorhersagezeitraum auswählen

Aktualisierung am 23.01.2026

Der Polarwirbelsplit ist in der Troposphäre noch nicht vollzogen, daher kann sibirische Kaltluft zunächst noch nicht nach Mitteleuropa vordringen. Der Verbleib richtig kalter Luft eher nördlich und nordöstlich von Mitteleuropa ermöglicht Tiefdruckgebieten, die vom Atlantik Richtung Mittelmeer ziehen, teilweise auch bis nach Mitteleuropa vorzudringen. Daher wechseln sich moderat kalte Luftmassen und mildere Luftmassen in den nächsten Wochen ab. Je weiter Richtung nördliches und nordöstliches Mitteleuropa, desto häufiger ist mäßig kalte Luft anzutreffen. Diese Aufteilung zeigt auch die Vier-Wochen-Prognose des ECMWF bis weit in den Februar 2026 hinein.

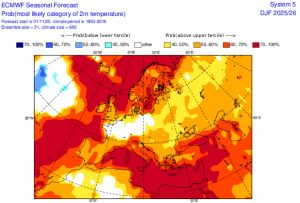

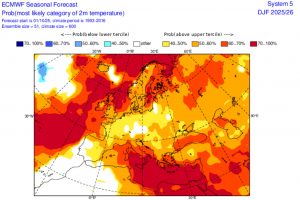

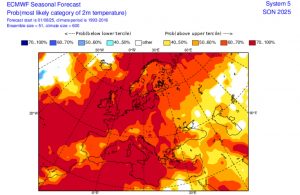

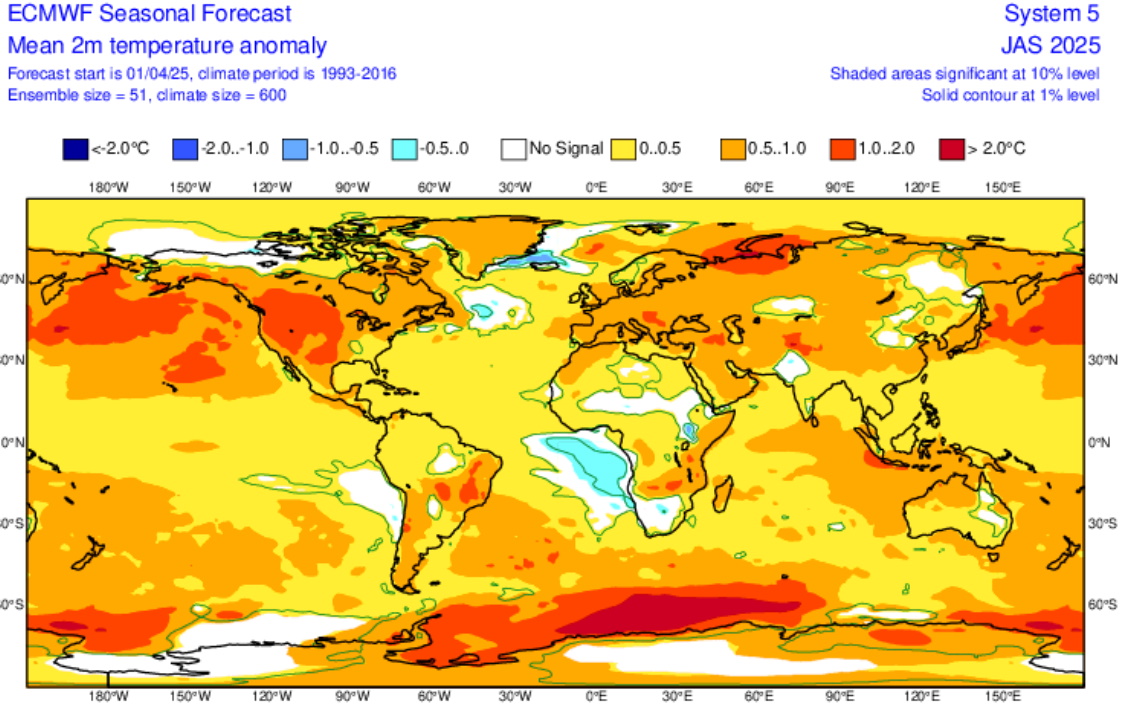

Jahreszeiten-Vorhersagen des ECMWF (global und regional)

Prognose der Temperaturabweichung am Boden in den nächsten vier Monaten (ECMWF)

– Auf das Bild klicken für die aktuelle Prognose.

– Dann links oben „global“ oder „Europe“

– „Ensemble Mean“ und den Vorhersagezeitpunkt auswählen